Vi racconto chi era Gigi Proietti, il mattatore che ha attraversato il confine tra comico e tragico

Tutti conoscevano Gigi Proietti ma nessuno poteva conoscere davvero tutto quello che lui aveva fatto perché Proietti era una enciclopedia incarnata, la storia del teatro, della commedia all’Italia, del doppiaggio e di tante altre cose oggi del tutto dimenticate, dagli spettacoli sperimentali degli anni Sessanta e Settanta alla commedia erotica. Non tutti per esempio sanno che Gigi esordì nel cinema a 14 anni, che fu la prima voce di Gatto Silvestro nel 1964, il primo doppiatore del primo Rocky nel 1976, che nel 1977 aveva recitato con una giovanissima Jodie Forster. Tutti conoscevano il suo personaggio di “Febbre da Cavallo”, lo sfortunato indossatore Bruno Fioretti, detto “Mandrake”, ma pochi ricordavano il tormentone radiofonico di “Avogadro il ladro”, quello che in radio – a metà degli anni Settanta, con il complice Cicerone, progettava sempre straordinari e rocamboleschi furti (che non andavano mai in porto). E non molti sanno che lo spot più bello della vittoriosa campagna per difendere il divorzio, nel 1974, fu interpretato proprio da lui, con l’escamotage di costruire tutto un monologo su una sola parola: ovviamente il “No!”. Perché Gigi era l’uomo della leggerezza, ma anche quello dell’impegno civile, a partire dalla sua scuola di teatro, da cui era emerso un vero e proprio esercito di talenti e di mattatori. Anche se a lui piaceva svicolare con una citazione: “Come diceva Gassman ai giovani attori, ho insegnato loro tutti i miei difetti. Ne sono nati tanti, ma non c’è un mio erede ed è giusto che non ci sia”.

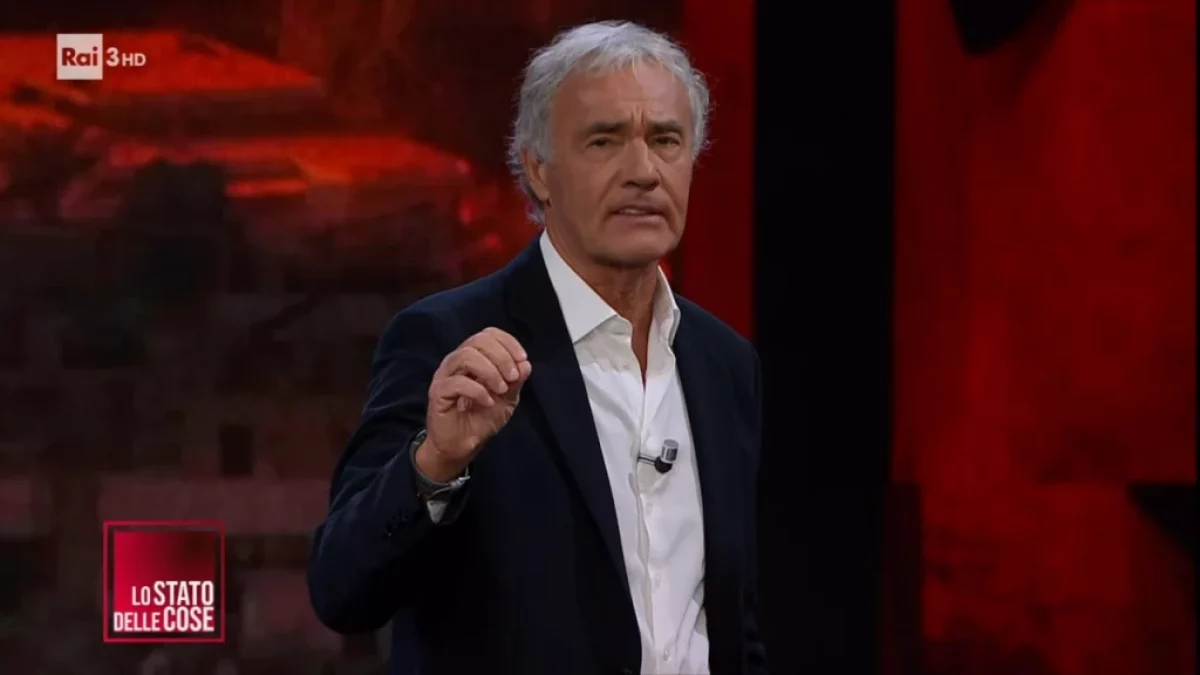

Ho avuto la fortuna di conoscere Gigi quasi da ragazzo, quando ero entrato nella redazione spettacoli de “Il Messaggero”, e grazie ad una straordinaria giornalista oggi scomparsa, Rita Sala, critica del giornale e sua grande amica. Proietti in quegli anni era il mattatore incontrastato di “A me gli occhi”, riempiva teatri e palazzetti dello sport, era in grado di passare dal situazionismo alle barzellette, non conosceva snobismi e pose da star. Aveva un dono raro, IL dono di far ridere con un monosillabo, una pausa, o anche solo con uno sguardo, ma era anche curioso, attento agli altri, una delle persone più corrette del mondo. Non aveva doppie facce, non aveva angoli bui, amava follemente Roma, e aveva voglia di “restituire” (alla città e ai giovani) parte di quello che aveva avuto in dono.

Bisogna dire grazie a Walter Veltroni se Gigi è riuscito a fare un grande regalo alla città con il suo teatro shakespeariano di Villa Borghese, tutto in legno, all’inglese, sul modello del Globe. E già il suo racconto era esilarante: “Proposi all’allora sindaco Veltroni di creare un palco per rappresentare testi shakespeariani con giovani attori. Walter si entusiasmò e coinvolse la Fondazione Silvano Toti per costruire un teatro in legno su modello del Globe di Londra. Fecero talmente in fretta – raccontava ridendo – che per fortuna non se ne accorse l’apparato burocratico: se se ne fossero accorti, starebbe ancora in costruzione!”. Ma io sapevo quanta fatica ci fosse stata dietro quel progetto, inseguito per anni, quanta passione. Meno male che Gigi non aveva fatto quello che aveva scelto di fare da ragazzo, perché altrimenti oggi ricorderemmo un avvocato, magari bravo, ma ci mancherebbe un pezzo del nostro immaginario, dal Maresciallo Rocca allo spot della Kimbo.

Invece si fermò (per fortuna) a sei esami dalla sospirata laurea in Giurisprudenza e iniziò a calcare le scene scherzandoci su: “E meno male, beati voi! Sarei stato un disastro”. Si (auto) raccontava sempre con ironia, a partire da quel bivio decisivo della sua biografia, in cui il padre impiegato gli diceva: “Ricordati Gigi: piove o tira vento, prendi sempre lo stipendiuccio e la tredicesima”. Invece lui scelse il rischio, la passione, la vita senza rete, l’arte: “Per mantenermi agli studi, cantavo nei night con un gruppetto di amici: sul mio primo passaporto c’era scritto ‘orchestrale’! Cominciavo alle 10 di sera e finivo alle 4 di mattina, uscivo fuori con un collo gonfio… Non c’era misura di camicia che tenesse: ce voleva un copertone”.

Quando poi gli chiedevi del grande salto, quello che lo aveva portato per primo a riempire gli stadi con uno spettacolo teatrale si metteva a ridere di gusto: “Una delle prime volte che mi esibivo in un ambiente così dispersivo, quando ancora non si usavano schermi per ingrandire l’immagine dell’attore, mi vedevano così piccolo sul palcoscenico, che in una delle prime repliche, appena si era aperto il sipario, uno spettatore dal fondo della platea mi aveva urlato in romanesco: ‘A Giggiiiii! Mandace ‘na fotografia!””.

Non era mai stato snob, non si era mai rifugiato nella terra d’avorio del maestro inarrivabile, anche da attore affermato non disdegnava cinepanettoni e commedie, o il seguito della Madrakata, ma era esilarante l’aneddoto con cui sintetizzava le sue ultime esperienze d’avanguardia: “Avevo accettato di fare la voce recitante nel ‘Cantico delle creature’ con la musica di Goffredo Petrassi nell’Abbazia di Fossanova. Era davvero una roba ultra-concettuale, sulle note di un musicista molto impegnato, con una confezione liturgica e rigorosa. Una sera, dopo la mia suite, eseguita davanti a un pubblico sceltissimo, esco fuori a fumare una sigaretta e nel buio mi sento chiamare: ‘Pss… pss… Giggi, Giggi!’. Scorgo due tizi che si avvicinano: uno era un ambulante che vendeva bibite fuori dall’Abbazia e l’altro un posteggiatore. Ero contento che due spettatori del mio pubblico popolare avessero visto la mia performance, e così chiesi loro se gli era piaciuta. Disastro. Uno dei due mi puntò il dito contro intimandomi perentorio: ‘Mai più, eh? Mai più!’. E l’altro aggiunge: ‘Lassali perde Giii! sti fiji de ‘na mignotta: te stanno a rovinà!’. Dedussi che il cantico non era piaciuto”.

E rideva. Non era piaciuta perché per il pubblico popolare che Gigi richiamava in quegli anni (e per tutta la vita), Proietti era sinonimo di ridere e a divertirsi. Eppure Gigi era partito da lì, dal teatro sperimentale. “Frequentavo la facoltà di Legge perché a quel tempo il futuro agognato da un giovane come me, che veniva dalla periferia romana, era l’impiego fisso. Non ero arso dal sacro fuoco del palcoscenico, a teatro non c’ero mai stato in vita mia e poi non ero figlio di attori, il che allora poteva sembrare un handicap”. E quindi Il papà “impiegatuccio” la madre “casalinga”, e il nonno materno “pecoraro”, che però “era anche un poeta e mi aveva trasmesso la vena artistica”. Quando questo nonno era morto Gigi aveva trovato fra le sue cose una serie di libretti con bellissimi sonetti dove non c’era una virgola sbagliata: “Forse ho ripreso davvero da lui il gusto di scriverne anch’io in romanesco”.

Nella sua autobiografia, pubblicata da Rizzoli (già da attore affermato) Proietti riservava la dedica proprio alla sua famiglia che a suo dire lo aveva sostenuto nel periodo più difficile: “Più che sopportato i miei genitori erano preoccupati. Quando cominciavano a vedere le prime cosette che facevo in tv o in teatro, dicevano ‘boh’. Non erano persone di cultura, però mi assecondavano. Mi iscrissi, pe’ curiosità, al Centro Teatro Ateneo: avevo insegnanti come la Masina, Arnoldo Foà, Giancarlo Sbragia… Feci un provino per uno spettacolo interno. Mi presero: la mattina frequentavo le lezioni, il pomeriggio provavo all’Ateneo, la sera cantavo nei locali notturni. Gli esami non finivano mai”.

Gigi però cantava anche nelle piscine del Foro Italico, dove conobbero sua futura moglie, Saghitta: “Erano i primi anni Sessanta. Lei era la classica svedese innamorata dell’Italia. Faceva la hostess, accompagnava i turisti per monumenti e la sera li portava lì a prendere il fresco e a sentire musica. Tra noi scattò la scintilla ballando l’alligalli”. E così erano nate Susanna e Carlotta, oggi donne di spettacolo, come lui. “Con Saghitta non ci siamo mai sposati: all’inizio per ragioni ideologiche, non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Ormai – rideva – siamo antichi concubini!”. Il grande salto di qualità si verificò con il successo insperato (da lui) de “il Dio Kurt” di Alberto Moravia: “Un successo inaspettato di pubblico: mi resi conto che, forse, potevo campare di questo mestiere, altroché posto fisso!”.

Poi venne il tempo delle cantine con il gruppo dei 101: “Pensa che recitavano in un ex deposito di scope. E dopo lo spettacolo spesso c’era il ‘dibbbbattito’ co’ trecento B e non si usciva più da quel sottoscala fino alle due di notte”. Ma a lui piaceva quella vita: la notte di Roma, le repliche, i camerini, mangiare nei ristoranti che restavano aperti fino alla mattina. La consacrazione avvenne per uno dei tanti scherzi del destino, quando in modo del tutto casuale e avventuroso Garinei e Giovannini lo aveva scelto per “Alleluja brava gente” accanto a Renato Rascel: “Una botta di fortuna – raccontava lui – io avevo preso il posto che era stato già assegnato a Domenico Modugno, che aveva litigato con Rascel. Lì avevo capito che si poteva coniugare il teatro ludico con la qualità artistica: era quella la mia strada il cosiddetto teatro popolare”.

TPI esce in edicola ogni venerdì

È questo il repertorio che Proietti ha consacrato con “A me gli occhi please”, diventando l’icona che tutti conosciamo, il frack, il papilllon, il bastone con il manico d’osso, il grande varietà: “Per la prima volta realizzavo un recital con parole, musica, canzonacce, dialogo col pubblico, in un teatro tenda che, all’epoca, si utilizzava per il circo”. Tutti dicevano che fosse l’erede di Ettore Petrolini, ed era vero, ma anche in questo caso, scattava l’antidoto dell’ironia: “Mi piace l’ironia dei romani di una volta. Ma quando a Petrolini gli dicevano che discendeva dalla Commedia dell’Arte, rispondeva: ‘Io discendo dalle scale di casa mia’”.

Nella sua ultima bellissima intervista a Silvia Fumarola esorcizzava alla sua maniera i tempi del Covid: “Non è un periodo facile per nessuno. Deprime perché fanno a gara a chi te mette più paura. Ma fanno bene. Non sono un guascone, la situazione è seria e poi spuntano quelli come Trump, pericolosissimi. Ci si fa belli trasgredendo. Non sai come girarti, mi mette un po’ d’ansia proprio la mancanza di sacralità della vita da parte dei vecchi citrulli e dei ragazzini, a prescindere dal Covid. La vita è una. So’ diventato vecchio?”. La cosa bella di questo ultimo dialogo è che proprio lui, che si considerava senza età, aveva raccontato di aver fatto i conti con la sua età: “La vecchiaia c’è e non puoi farci niente. Non mi ricordo chi ha detto: ‘Alla mia età, la malattia è questa’. È una malattia da logoramento, però non mi va di essere pessimista, ringrazio i miei genitori per il senso dell’ironia. Aiuta. Pensi ai capelli”.

Ed era a questo punto che Gigi per la prima volta aveva rivelato i segreti della sua capigliatura leonina: “Mi sono liberato da quando non mi tingo più. Girando ‘Il maresciallo Rocca’ avevo scoperto che cominciavo a imbiancare, bisognava ritoccare sempre: sembravo incatramato. Una volta venne uno a farmi la tinta a casa e uscì fuori un colore violaceo. Sul set erano disperati. Allora ho deciso di tagliarmi i capelli. Per abituarti al bianco ci metti tempo, passi davanti a una vetrina e ti domandi: chi è quel signore anziano?”. Era stato tutta la vita da una parte, com senso di appartenenza ma senza nessuna ideologia. Sempre rispettando le idee di tutti: “Uno che è di sinistra, specialmente della mia età, rimane di sinistra. Una volta significava un’appartenenza e mi auguro che si ritorni a un rapporto più intelligente, più aperto, perché poi la sinistra si è chiusa. Sono di sinistra in maniera naturale diceva Gigi – non potrei essere altrimenti anche se non sono d’accordo quasi mai con quello che fanno. Quanto aveva ragione Nanni Moretti quando in Aprile diceva a D’Alema: ‘Dì qualcosa di sinistra’. Non la dicono mai”.

In quell’ultima intervista alla Fumarola alludeva alla malattia, e a come aveva visto l’Italia nel tempo del virus: “Ho avuto qualche problemino di salute e mi sono visto la tv di seguito. Quando parlano del Coronavirus dicono tutto e il contrario di tutto. E lo dicono insieme, nello stesso programma. Nessuno obietta: ma che state a di’?”. Di nuovo l’antiretorica, la demitizzazione, perché lui era rimasto sempre lo stesso. Quello che quando al culmine del successo gli avevano chiesto: “Rifarebbe, oggi, una nuova versione di ‘A me gli occhi, please’? Aveva risposto: ‘Ma ‘ndo vado? Ma che non lo vedi come sono messo? Al massimo fare: “A me gli occhiali, please’!”. L’unico motivo per cui anche ora Proietti non ci manca è che quel sorriso, quello sguardo e quell’ironia sono rimasti dentro ognuno di noi. Un frammento di un grande romanzo italiano che continua a vivere nella cultura popolare di questo paese. Come scrisse Gigi, in uno dei suoi sonetti alla Trilussa: “Viva il teatro, dove tutto è finto, ma nulla è falso”.

Leggi anche: 1. “Il fattaccio”: la commovente interpretazione di Gigi Proietti in versione drammatica | VIDEO / 2. “Nun me rompe er ca….”: l’esilarante monologo di Gigi Proietti | VIDEO / 3. “Toto e la sauna”: lo storico sketch di Gigi Proietti | VIDEO