In fuga dal lavoro alienante: perché l’etica protestante della produttività non fa più presa sulla popolazione

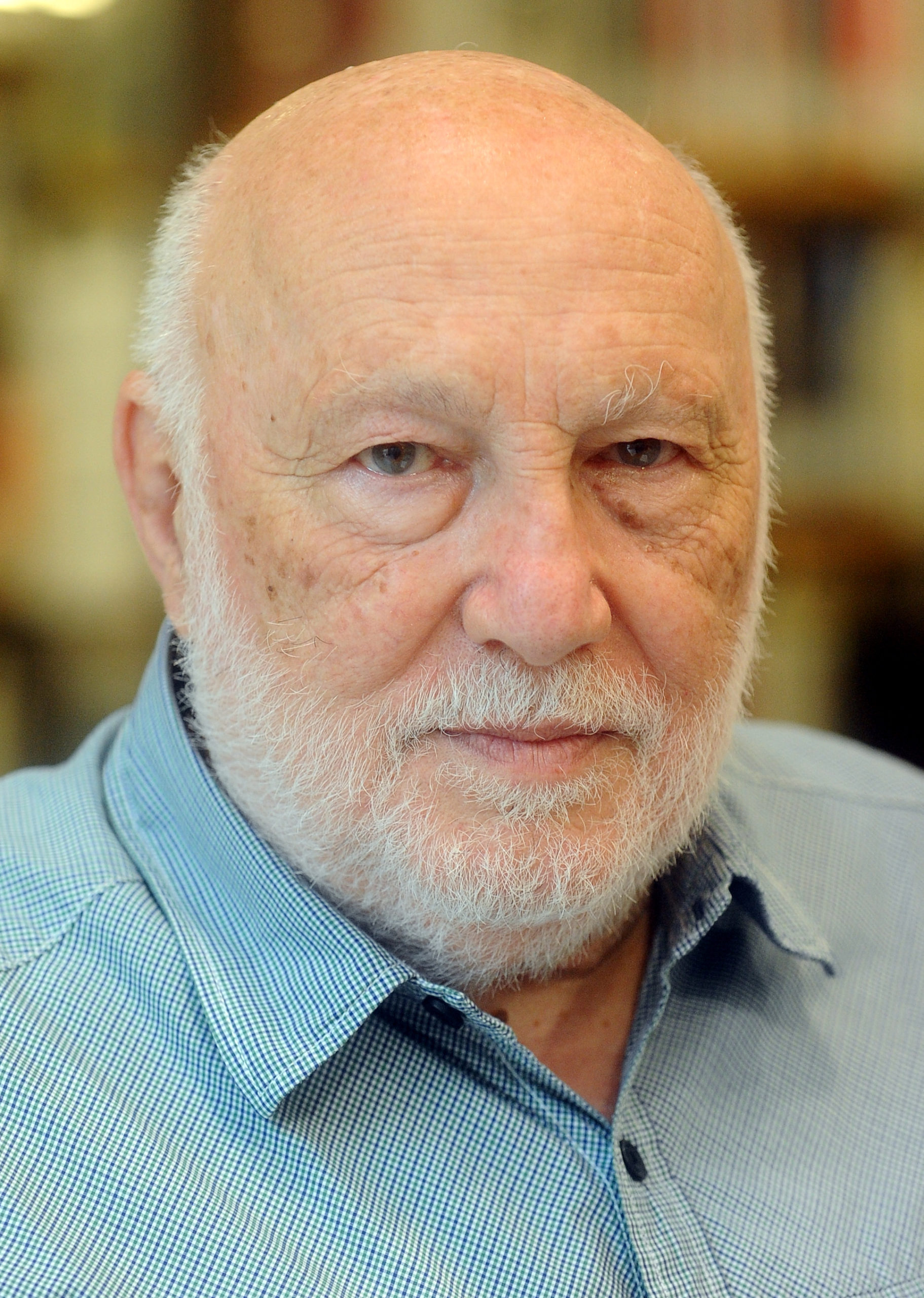

In piena pandemia milioni di persone hanno lasciato il loro posto. Per un altro impiego o addirittura senza un’alternativa. Ormai l’etica protestante della produttività non fa più presa sulla popolazione attiva. Insicura, precaria, impoverita e sconquassata dalla flessibilità. Sul nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale - TPI, in edicola da venerdì 3 giugno un brano tratto dal libro "La felicità negata" di Domenico De Masi e pubblicato da Einaudi

L’infelicità nel lavoro, cosí come lo conosciamo, deriva dallo sfruttamento in esso implicito e in cui i sociologi, sulla scorta di Marx, individuano l’alienazione: la condizione cioè di chi svolge l’attività lavorativa in assenza di potere, di significato e di controllo; privato dei necessari margini di discrezionalità operativa, delle informazioni necessarie per capire cosa sta facendo e, anche se lo capisce, del potere necessario per controllare il processo produttivo. Quando ciò avviene, il lavoratore si trova in stato di deprivazione e di sfruttamento, a prescindere dal fatto che egli se ne renda conto e a prescindere dal modo con cui egli reagisce. (…)

Gli effetti del neoliberismo sul lavoro si sono manifestati in termini sconquassanti di flessibilità, informalità, multiattività, discontinuità e precarietà. Il che significa insicurezza occupazionale, dequalificazione, riduzione del lavoro salariato, salari sempre più bassi, obsolescenza sempre più rapida delle conoscenze professionali e dell’esperienza, rischi sempre maggiori e sempre di più scaricati dai datori di lavoro sui lavoratori, diritti contrattuali sempre più ridotti, esclusione dai livelli di benessere raggiunti, dalle reti professionali e amicali consolidate, presa d’atto che la ricchezza è a termine mentre la povertà è definitiva, consapevolezza che ormai siamo tutti in soprannumero, come dice Gorz. Insomma, infelicità. Oggi licenziano non solo le aziende in crisi perché smobilitano o delocalizzano ma anche quelle floride perché si riciclano rapidamente da un settore all’altro, emigrano da un Paese all’altro, sostituiscono i dipendenti in carne e ossa con quelli meccanici e, quando investono, non lo fanno assumendo operai ma robot o intelligenza artificiale. Intanto la bestia-Stato, affamata dall’evasione fiscale, elusa tramite i paradisi fiscali, assediata da richieste crescenti di sussidi, riduce di giorno in giorno il suo welfare, la quantità e la qualità delle sue prestazioni. Insomma, infelicità. Tutto questo avviene mentre la ricchezza sgocciola, ma non dall’alto in basso, come promettevano gli economisti Arthur Laffer e Simon Kuznets, bensí dal basso verso l’alto. I global players accumulano ricchezze e poteri che travalicano quelli dei singoli Stati-nazione. L’economia finanziaria, sovranazionale e fluidissima, soppianta quella reale. Milioni di lavoratori emigrano da una parte all’altra del pianeta alla ricerca della sopravvivenza. Il capitale non si accontenta più di procedere per evoluzione progressiva ma innesca continue, fulminee rivoluzioni tecnologiche, biologiche, culturali, che allargano il divario tra datori di lavoro e lavoratori, ai quali si riconosce solo il diritto di chiedere riforme, lente, innocue e sbiadite per definizione. Insomma, infelicità. Alla centralità operaia vagheggiata dal marxismo, all’interclassismo delle terze vie e dei partiti di formazione cristiana si va sostituendo la presenza sfuggente di una classe che non è classe, di un ceto che non è ceto, di un patchwork di disoccupati, semioccupati, cassintegrati, giovani che hanno terminato gli studi ma non hanno trovato lavoro, funzionari espulsi da enti inutili, impiegati gettati sul lastrico da aziende decotte o fuggite altrove, tutto un crescente esercito postindustriale di riserva che non trova cause comuni di alienazione se non nel disagio della precarietà e dell’erraticità. Di questa nuova classe che non è classe, le donne fanno parte in maggioranza e ne subiscono doppiamente la condizione di scarti sociali. Insomma, infelicità. A quali forme di conflitto può dare vita questa mousse sociale connotata dalla precarietà e dal rischio? Se fu lunga la marcia che il proletariato dové compiere per diventare classe, per mettere a fuoco i propri nemici, per dare una compattezza e una strategia alla propria organizzazione antagonistica, pure avvalendosi dell’unità di luogo e di tempi offerta dalla fabbrica, è difficile attendersi in tempi brevi la stessa compattezza e la stessa combattività da una turba informe di disperati su cui i media esercitano una manipolazione disinformante, tanto micidiale quanto scientificamente pianificata. Insomma, infelicità. Nella metà del Novecento il proletariato aveva sulla borghesia il vantaggio di un possente corpus teorico fornito da Marx e, per ribaltare questo vantaggio, gli economisti di Vienna si impegnarono con tutti i mezzi, fino a riuscire nel loro scopo. Oggi i rapporti di forza sono invertiti: la borghesia ha i suoi sacri testi, le sue cattedre universitarie, le sue fondazioni, le sue lobby, le sue banche, i suoi partiti, i suoi ministri, i suoi ideologi insigniti di premio Nobel, mentre il nuovo sottoproletariato, questi nuovi “stracci al vento”, anche se alfabetizzati e laureati, sono soli con se stessi, senza sindacati che li proteggano, né partiti che li formino e li organizzino, né media che diano loro voce. Insomma, infelicità. Questa massa amorfa e acefala può esprimersi solo tramite movimenti ingenui e inermi contro i quali le istituzioni – imprese, partiti, media, sindacati, gruppi di pressione – fanno muro fino ad annientarli o addomesticarli. E quand’anche essa trovasse una sponda inattesa in difensori come papa Francesco, al massimo potrebbe cavarne un’ottima diagnosi della propria condizione penosa e delle cause perfide che la determinano, ma la terapia si ridurrebbe all’arma spuntata di una generica speranza nella divina provvidenza e nella caritatevole generosità dei potenti. Insomma, infelicità.

C’è però una smagliatura in tutta questa costruzione luciferina, e l’astuzia della disperazione può indurre la parte sana della società a usarla come varco verso un mondo se non felice, almeno più giusto. L’irruzione della razionalità scientifica nel lavoro grazie al taylorfordismo consolidò l’avvento della società industriale e segnò lo spartiacque non solo tra un’organizzazione approssimativa e una rigorosa, ma – come ci ha ricordato Max Weber – anche tra una cultura cattolica e una cultura protestante del lavoro e della vita. Quella protestante – preferita dal sociologo razionalista che, del resto, ne faceva parte – era particolarmente adatta a favorire l’industrializzazione e incrementare la produttività del lavoro esecutivo, assicurando alla fabbrica capitalisti rapaci ma con la coscienza a posto e proletari sfruttati ma rassegnati allo sfruttamento. È stata proprio la fame vorace, tutta protestante, di produttività e di denaro ad accelerare l’industrializzazione e a spingere le aziende a sostituire sempre più il lavoro umano con quello meccanico, sicché oggi, a duecento anni dalle prime fabbriche, la maggioranza dei lavoratori svolge non più mansioni fisiche ed esecutive ma attività intellettuali e creative. In questo stadio evolutivo della società ormai postindustriale, l’etica protestante del lavoro, efficacissima in passato per moltiplicare l’operosità del proletariato e calmierarne la conflittualità, crea più problemi di quanti ne risolva. Invece i valori della vecchia cultura tradizionale e cattolica (meglio minor guadagno che maggior lavoro; meglio vivere che ammazzarsi di fatica), rivisti in chiave postindustriale, appaiono molto più postmoderni e calzanti dei veterovalori calvinisti. Se, in pieno aumento della disoccupazione causato dalla pandemia, milioni di lavoratori lasciano il loro posto per cercarne uno meno alienante o per non cercarne affatto, se nei sondaggi aumentano gli intervistati che preferiscono una riduzione dell’orario di lavoro a un aumento salariale, se aumentano le richieste di part time e di smart working, significa che l’etica protestante del lavoro per il lavoro, del lavoro come vocazione e come professione, non fa più presa sulla popolazione attiva. Significa che il vecchio atteggiamento cattolico bollato da Weber o, meglio, il pensiero meridiano, così come teorizzato dal sociologo Franco Cassano, si sta prendendo la sua rivincita.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui