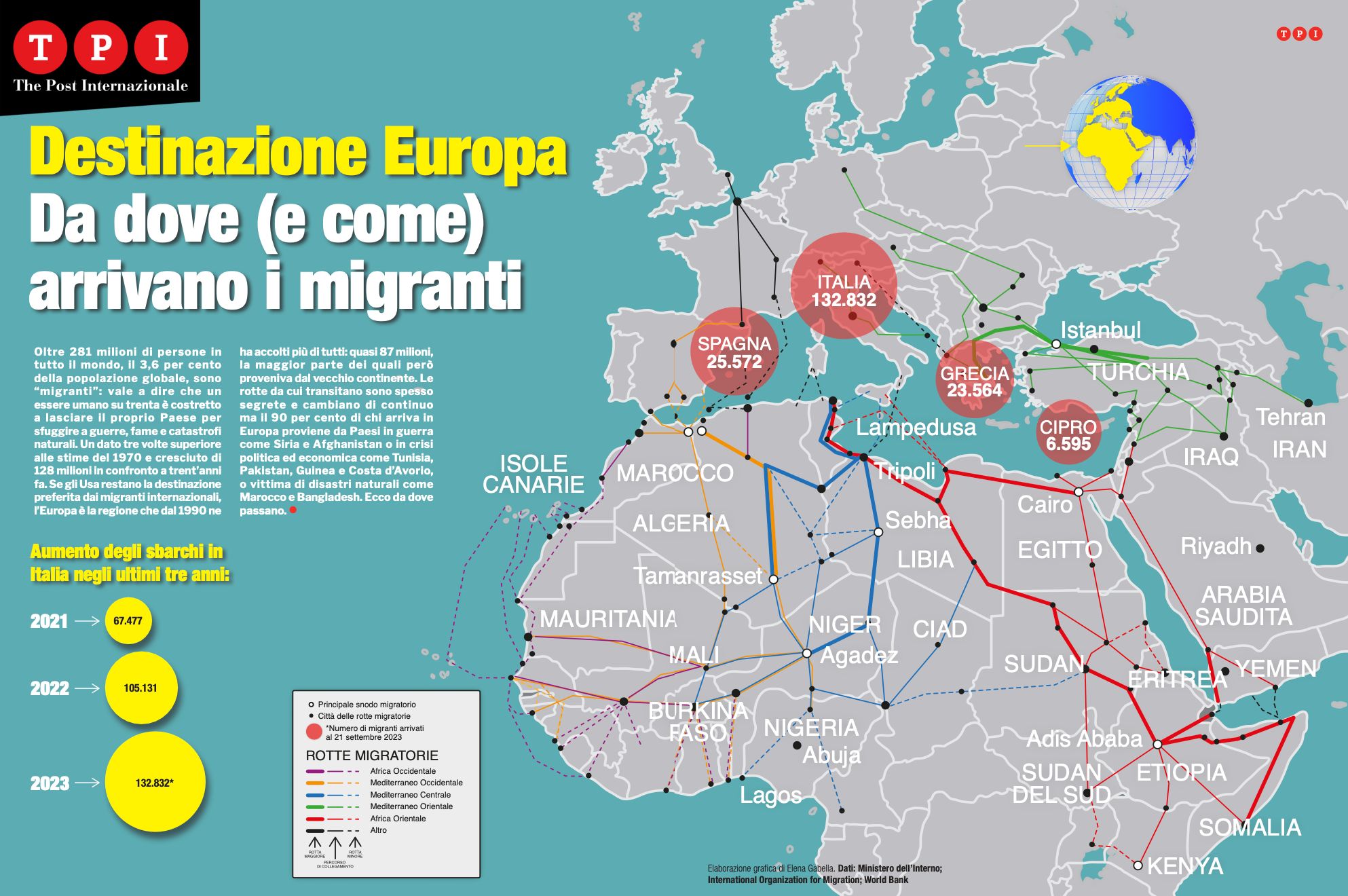

Destinazione Europa: il cimitero dei migranti sulle rotte degli orrori in Africa

Attraversano mari e deserti, in balia dei trafficanti e a rischio di stupri, torture, furti, estorsioni, sequestri, arresti e schiavitù. A volte senza cibo né acqua. Così, ogni giorno, migliaia di persone dirette nel Vecchio Continente rischiano la vita. Ecco alcune delle loro storie

Yerima aveva solo 18 anni quando lasciò il Togo ed era già padre di una bambina di due mesi. Anche Adaura era appena maggiorenne quando partì dalla Nigeria, ma allora non era ancora diventata madre. La giovane Ayana ne aveva compiuti 17 mentre abbandonava l’Etiopia. Ancora più giovane, a soli 16 anni, Ahmed decise invece di lasciare il Marocco. Tutti in cerca di una vita migliore e a costo di rischi gravissimi, perché la via obbligata, in mancanza di pace, sviluppo e corridoi di ingresso legali, passa dalle reti criminali.

Per fuggire da guerre, colpi di stato, crisi economiche, catastrofi ambientali, persecuzioni politiche o religiose e violazioni dei diritti umani, lasciano il proprio Paese d’origine in cerca di lavoro, servizi, di un luogo sicuro dove vivere o nella speranza di ricongiungersi con i loro familiari. Ma vanno incontro a fame, sete, ricatti, rapine, sequestri, sfruttamento, schiavitù, mancanza di un rifugio e persino abusi sessuali. Dopo tutto questo poi devono affrontare anche il Mediterraneo, dove dal 2014 sono scomparse oltre 28mila persone, un vero e proprio cimitero. Molte altre invece potrebbero essere morte durante il viaggio verso la costa: secondo le stime dell’Organizzazione internazionale delle Migrazioni (Oim) infatti, per ogni disperso in mare, potrebbero essercene altri due scomparsi nel deserto del Sahara.

È l’inferno raccontato da chi prova ad attraversare il Nord Africa per emigrare in altri Paesi dell’area o raggiungere l’Europa e nascosto dietro i dati sui flussi migratori e gli sbarchi nel Vecchio Continente. Non tutti vogliono o riescono a raggiungere le nostre coste ma le storie, raccolte grazie a organizzazioni internazionali e ong e qui riportate sotto pseudonimi per motivi di sicurezza e privacy, si somigliano tutte.

Perché e da dove partono

Per lo più si tratta di giovani in cerca di una vita migliore e tra loro c’è chi parte per avere un’istruzione o magari per completarla, come Moussa e Carole, partiti rispettivamente dalla Guinea e dal Camerun. Quando decise di lasciare il suo Paese, Moussa era ancora un giovane studente universitario e suo padre era morto da poco. Era l’unico figlio maschio e il principale sostegno di tutta la sua famiglia, ma non aveva più i mezzi per completare gli studi. Così decise di recarsi in Francia con la speranza di guadagnare abbastanza per provvedere ai suoi cari e contemporaneamente finire l’università. Carole invece non aveva mai frequentato la scuola in Camerun: suo padre credeva che le ragazze dovessero concentrarsi sulla cura della casa e sulla preparazione al matrimonio. Lei però desiderava studiare e sapeva che l’unico modo per farlo era raggiungere l’Europa, dove pensava che avrebbe potuto mantenersi e al contempo pagarsi un’istruzione.

Tutto passa spesso dalla necessità di migliorare la propria condizione economica, soprattutto a vantaggio della propria famiglia. È il caso di Hassan, partito dal Ciad per cercare lavoro in Libia. Qui il 40enne è riuscito a trovare i mezzi per poter mandare a scuola i suoi figli in patria, dove spesso i bambini non ricevono un’istruzione dovendo badare al bestiame. Anche Oumar ha lasciato il Ciad per provvedere ai suoi cari. Nel 2017, quando suo padre morì, viveva nella capitale N’Djamena con la madre, tre sorelle e quattro nipoti. Era rimasto l’unico a poter mantenere la sua famiglia e, malgrado gestisse un’attività di rivendita di motociclette tra Ciad e Nigeria, non riusciva a coprire tutte le spese. Così decise di raggiungere l’Europa attraverso la Libia. Una storia simile a quella di Yerima, partito all’età di 18 anni dal Togo, dove era sposato e aveva una figlia di due mesi. Lavorava come autista ma non riusciva comunque a provvedere alla sua famiglia e per questo decise di cercare altrove nuove opportunità economiche, arrivando in Spagna dopo aver attraversato Senegal e Mauritania.

Spesso però non si tratta solo di soldi. C’è chi parte infatti per salvare i propri figli dalla violenza e non solo dalla povertà, come Alia. La donna studiava veterinaria a Khartoum nel 2017 quando decise di lasciare il Sudan per impedire al marito, tossicodipendente, di sottoporre la figlia undicenne alla mutilazione genitale. Per questo, con l’intenzione di raggiungere l’Europa e trasferirsi infine in Canada, fuggì in Libia. Qui però un uomo minacciò di rapire la bambina se non le avesse permesso di sposarla e il marito scoprì dove lavorava. Anche Rahama fu costretta a lasciare la capitale sudanese per salvare i suoi bambini: incinta del suo terzo figlio, quando ad aprile è scoppiata la guerra civile ha abbandonato il Paese, dove era arrivata qualche anno prima dall’Etiopia.

A volte invece sono direttamente i ragazzi a fuggire, come Brian, partito dal Camerun, dove perse la madre all’età di due anni e il padre quando ne aveva sei. Allevato dalla zia materna, che non lo iscrisse mai a scuola, è cresciuto orfano, analfabeta e povero, motivo per cui appena maggiorenne decise di lasciare il suo lavoro di autista di moto-taxi e di venire in Europa in cerca di una vita migliore. Anche Ayana, appena maggiorenne, decise di lasciare l’Etiopia per lo stesso motivo. Cresciuta a Hararghe, una cittadina a est della capitale Addis Abeba, la giovane aveva sette fratelli e viveva in una famiglia a reddito medio-basso. Decise così di cercare lavoro all’estero e per farlo scelse di raggiungere la penisola arabica, rischiando la vita. Proprio come Ahmed che, a 16 anni, decise di lasciare Fez, in Marocco, per sfuggire alla povertà della sua famiglia e raggiungere la Spagna attraverso l’exclave di Melilla, a oltre 350 chilometri dalla sua città natale, dove per mesi finì a vivere in strada nel tentativo di scavalcare illegalmente la recinzione di confine.

Malgrado fuggano da pericoli gravissimi però, il viaggio a cui si sottopongono non è meno rischioso. Secondo l’ultimo rapporto dell’Oim sulla tratta di esseri umani nella regione infatti, oltre il 90 per cento dei migranti e dei rifugiati provenienti dall’Africa orientale, dal Corno d’Africa e dall’Africa occidentale denunciano di aver subito almeno una volta nel corso del loro viaggio qualche forma di abuso, sfruttamento o violenza.

La via più pericolosa

Le rotte africane verso il Mediterraneo e l’Europa, come mostrato dalla mappa elaborata da TPI, si incrociano progressivamente verso Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto, da dove partono i barchini diretti nel Vecchio Continente. Per arrivare alla costa però bisogna, prima o poi, attraversare il deserto e diversi territori in guerra o instabili: Etiopia, Eritrea, Sudan, Sud Sudan, Ciad, Niger e Mali registrano tutti tensioni civili, politiche, etniche o militari e ospitano già milioni di sfollati interni, rendendo il cammino dei migranti e dei rifugiati ancora più pericoloso. Soprattutto perché in balia di trafficanti e reti criminali senza scrupoli, come mostra la storia di Moussa.

Per arrivare in Europa dalla Guinea, il ragazzo raggiunse prima il Mali, in pullman. Qui incontrò una persona che gli promise di metterlo in contatto con chi gli avrebbe permesso di proseguire il viaggio fino in Algeria, al costo di 150mila franchi CFA (circa 250 dollari). Una volta pagato, il giovane fu trasportato fino ad Agadez, in Niger, dove fu prelevato da un trafficante che lo ospitò per una settimana. Ma il costo del viaggio prevedeva un esborso di altri 330mila franchi CFA (circa 550 dollari). Da qui in poi non viaggiò più solo: si unì a un gruppo di altre 150 persone, trasportate a bordo di diversi pulmini, camioncini e auto, che in 12 giorni attraversarono il deserto in condizioni disumane. I mezzi si guastavano spesso, a ogni sosta si rischiava di essere abbandonati a terra e non c’erano abbastanza viveri, tanto che nel corso del viaggio due ragazze e un uomo morirono di sete. Alla fine, Moussa si rese conto che il convoglio non era diretto in Algeria ma in Libia. Furono tutti scaricati a Sebha, in un campo di prigionia nel deserto gestito da criminali. Erano stati tutti venduti e per essere liberati dovevano chiamare le proprie famiglie e pagare un riscatto. Alla fine i trafficanti ottennero quasi 1.300 dollari ma non liberarono il ragazzo, sottoposto nel frattempo a regolari torture. Un giorno però Moussa riuscì a fuggire e a raggiungere l’ospedale di Murzuq, dove fu aiutato da un uomo a trovare un passaggio per tornare ad Agadez, in Niger, dove fu assistito dall’Oim.

Anche il giovane ciadiano Oumar riuscì a raggiungere Sebha, in Libia, grazie a un trafficante sudanese, che però poi decise di venderlo a un gruppo armato di Bani Walid, che lo torturò finché la famiglia non riuscì a pagare un riscatto di quasi 2.300 dollari. Una volta liberato fu portato a Zawiya, a ovest di Tripoli, dove fu assunto come contadino da un uomo che in realtà lo tenne rinchiuso per tre mesi nella sua proprietà senza mai pagarlo. Riuscito a fuggire, provò a imbarcarsi per l’Italia ma fu arrestato e imprigionato per due mesi. Decise così di lasciare la Libia per l’Algeria, anche a causa degli scontri armati in corso nel Paese, ma lì fu di nuovo arrestato e deportato in Niger, anche lui poi aiutato dall’Oim.

Un epilogo simile ebbe anche la vicenda del 18enne Brian, che nel tragitto tra il Camerun e la Nigeria fu picchiato e derubato da alcuni compagni di viaggio più grandi. Dopo aver trascorso sei mesi a lavorare come imbianchino, riuscì a partire per l’Algeria, dove si stabilì a Tamanrasset con alcuni connazionali. Qui fu assunto in un cantiere edile, lavorando per tre mesi senza mai essere pagato e con la minaccia di essere ucciso o arrestato se avesse reclamato i propri diritti. Cosa che puntualmente avvenne: dopo una protesta fu consegnato alla polizia e poi deportato nel deserto alla frontiera con il Niger. Da qui, vendendo ai trafficanti tutti i suoi averi, riuscì a raggiungere prima Agadez e poi Niamey, dove fu assistito dall’Oim.

Le piste nel deserto infatti sono piene di posti di blocco improvvisati da gruppi armati che taglieggiano i migranti. In molti casi, i criminali non si limitano a chiedere denaro ma aggrediscono le persone e violentano le donne. Come la 27enne Marie, originaria del Camerun, aggredita sessualmente durante il viaggio verso il Niger e assistita dall’International Rescue Committe.

Il percorso in sé poi è molto pericoloso. Tutto avviene sotto al sole cocente: i camion sono spesso aperti, non c’è riparo dal caldo, si viaggia di giorno e di notte, spesso senza cibo né acqua sufficienti per tutti e quasi mai su tratti asfaltati. Tutti corrono per evitare di essere intercettati dalle autorità o dai gruppi criminali e le persone devono fare attenzione a non cadere da questi veicoli perché rischiano di essere abbandonate nel deserto. O, peggio, di finire uccise, come mostra la storia di Ayana.

Partita appena maggiorenne dalla cittadina etiope di Hararghe, per meno di 11 dollari fu trasportata fino a Jijiga, non lontano dal confine somalo, e da qui, dopo sei giorni, in Somalia. Insieme a un’altra ventina di persone fu trattenuta per giorni in una tendopoli finché la famiglia non pagò altri 360 dollari per farle proseguire il viaggio fino in Yemen. Caricata su un camion con altre 200 persone, fu fatta scendere a Bosaso e proseguire a piedi fino al mare. Una volta attraversato lo stretto insieme ad altri 600 migranti, fu portata in auto dalla costa yemenita fino alla regione di Haraz, da dove tentò di raggiungere il confine con l’Arabia Saudita per ben due volte, prima su un camion e poi a piedi. Qui però le autorità sparano su chiunque tenti di attraversare la frontiera, anche con lanciarazzi e mortai. Dei 30 migranti con cui l’ultima volta provò a superare il confine, solo 4 sopravvissero e lei perse diverse dita. Alla fine tornò a Sana’a, dove si fece curare grazie al denaro inviatole dai suoi genitori per poi essere rimpatriata ad Addis Abeba, dove fu aiutata dal Danish Refugee Council.

Anche il viaggio di Adaura, originaria della Nigeria, si concluse con il rimpatrio e diversi traumi. Aveva solo 18 anni quando incontrò una donna che le promise un lavoro da domestica in Libia per 150mila naira al mese (circa 414 dollari). Dopo aver attraversato il Niger e aver assistito a violenze di ogni genere contro le donne del convoglio, scoprì di essere stata ingannata e, dopo quattro giorni di prigionia senza poter toccare cibo, fu costretta a prostituirsi. Non solo: aveva anche un “debito” di 4.000 dollari con l’organizzazione criminale che la teneva prigioniera. In seguito rimase incinta di un cliente e fu obbligata ad abortire. Quindi fu venduta a un uomo ed ebbe una nuova gravidanza. In seguito, questi fu ucciso dal sedicente Stato Islamico che risparmiò la giovane ma la costrinse a sposare un miliziano, che la violentò. Fu liberata solo dopo tre anni, con la sconfitta dell’Isis, e quindi fu riportata con il figlio in Nigeria e aiutata dall’Oim.

Dove inizia e finisce tutto

L’incubo però non si conclude alla fine del deserto, anzi. Molte persone non partono con l’idea di raggiungere l’Europa, ma spesso le condizioni disumane che trovano nei Paesi costieri li spingono a tentare la traversata. Sempre che riescano a sopravvivere alle vessazioni dei governi amici dell’Europa.

Abou è originario della Costa d’Avorio, è sposato e negli ultimi sette anni ha vissuto in Tunisia. A giugno però è stato espulso insieme alla moglie dalla polizia, che li ha accompagnati al confine libico minacciando di ucciderli se avessero tentato di rientrare nel Paese. Per un paio di giorni, la coppia ha camminato nel deserto finché non ha incontrato una pattuglia libica che ha dato loro acqua e cibo. Come i due giovani ivoriani, centinaia di migranti di origine sub-sahariana sono stati espulsi quest’estate dalla Tunisia del presidente Kais Saied, firmatario del famoso memorandum con Italia e Ue, e a decine sono morti di sete nel deserto nel tentativo di raggiungere un centro abitato libico.

L’alternativa però non è meno rischiosa. Asim è nato in Sudan e nel 2019 aveva 27 anni quando tentò di raggiungere Malta dalla Libia. Il barcone su cui viaggiava avvistò una nave a poche miglia dall’arcipelago, ma nessuno li aiutò. Restarono per quattro giorni in balia delle onde, finché la Guardia costiera libica non li riportò a terra e li arrestò.

Anche Jidda, originario della Nigeria, tentò la traversata, riuscendo alla fine ad arrivare in Italia ma non senza pericoli. Rimase in mare per sette ore su un barcone con a bordo oltre 120 persone prima di essere soccorso da un’ong. Un epilogo simile ebbe il viaggio di Carole, partita giovanissima dal Camerun e assistita dall’ong Global Citizen, che riuscì a raggiungere l’Italia dopo un’esperienza spaventosa. Dopo aver trascorso due anni in Algeria, dove partorì anche il suo primo figlio, si imbarcò per il nostro Paese quando il bimbo aveva solo tre mesi. Trascorsero tre giorni in mare, senza giubbotti, coperte, né protezioni di alcun genere e con pochissimo cibo, prima di arrivare sulle nostre coste e raggiungere poi la Francia nel giro di un anno. «Non consiglierei nemmeno al mio peggior nemico di intraprendere questo viaggio».