Come un intellettuale da salotto ha portato la Libia nel caos

La Libia di Gheddafi, nonostante tutto, era molto meglio di quella di oggi: un Paese nel caos portato alla capitolazione da un filosofo francese alla ricerca di brividi

Tra il 2011 e il 2015 la Libia è passata da essere il primo Paese africano nell’indice di sviluppo umano (Human Development Index – Hdi), con cui le Nazioni Unite valutano lo standard di vita di una nazione, a essere uno stato fallito.

Due governi, uno islamico a Tripoli e l’altro secolare a Tobruk, una guerra civile che conta migliaia di vittime, la corte suprema privata della sua autorità, un ambasciatore americano ucciso fuori dal suo consolato in fiamme, tutte le ambasciate chiuse, ultima quella italiana, lo Stato islamico che imperversa liberamente per il Paese e addestra i suoi uomini minacciando l’Europa, e in particolare l’Italia, da molto vicino.

Solamente sei mesi dopo la fine della guerra – nell’ottobre del 2011 – con il potere nelle mani dei ribelli, Human Rights Whatch dichiarava che gli abusi apparivano “essere così diffusi e sistematici che potrebbero essere considerati crimini contro l’umanità”.

A ottobre 2013 l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riportato che “la stragrande maggioranza degli 8.000 detenuti, per ragioni riguardanti il conflitto, sono trattenuti senza un regolare processo” in carceri dove Amnesty International ha scoperto che “sono soggetti a pestaggi prolungati con tubi di plastica, sbarre di metallo o cavi. In alcuni casi sono soggetti a shock elettrici, sospesi in posizioni contorte per ore, tenuti continuamente bendati e con le mani legate dietro la schiena o privati di acqua e cibo”.

In un video recentemente diffuso da un sito d’informazione libico, sono filmate le torture subite da Saadi Gheddafi, terzo figlio del raìs ma più noto a noi italiani per essere un ex calciatore di Perugia e Udinese.

Nella nuova Libia sognata da pensatori e politici occidentali, si stima che novantatré giornalisti siano stati attaccati, arbitrariamente arrestati, assassinati o picchiati solo nei primi nove mesi del 2014. Come conseguenza di quest’anarchia e delle violenze diffuse, le Nazioni Unite hanno calcolato che circa 400mila libici hanno lasciato le loro case e 100mila hanno lasciato del tutto il Paese. La Libia è in ginocchio. Molti oppositori del regime oggi rimpiangono l’ordine che questo, almeno un tempo, riusciva a garantire.

Secondo un’analisi di Alan J. Kuperman, professore presso The University of Texas at Austin, pubblicata sulla rivista americana Foreign Affairs nel marzo del 2015, prima dell’intervento occidentale la guerra civile libica era sul punto di concludersi con un costo complessivo di circa mille vite umane. Sul numero finale delle vittime le stime sono discordi: variano da 8mila a 30mila morti. Il dato più accreditato è fornito dal ministero per i Martiri e i Dispersi del governo post-Gheddafi, che ne conta 11.500.

L’intervento Nato avrebbe quindi aumentato le morti di almeno dieci volte. A questo dato vanno aggiunte le morti causate dalla guerra civile scoppiata al termine del conflitto: il sito internet Lybia Body Count stima che il numero delle vittime solamente nel 2014 sia stato di 2.825. Nel corso del 2015, fino al 30 luglio, sarebbero almeno 1.063.

Inoltre è riportato che le milizie che combattono oggi in Libia fanno un uso indiscriminato della forza: ad agosto del 2014 il Tripoli Medical Center ha calcolato che su cento morti nei recenti scontri, cinquanta erano donne o bambini. Al contrario di quanto sostenuto dalla propaganda dei ribelli, i dati dimostrano che il regime di Gheddafi si era invece dimostrato tollerante nei confronti dei ribelli che avessero deposto le armi, e che aveva anche cercato di evitare morti tra donne e bambini.

Non c’è dubbio che la Libia di Gheddafi, pur non essendo un regime democratico o votato ai diritti umani, era molto meglio di quello che abbiamo oggi: un Paese nell’anarchia dove nessun diritto è rispettato. La responsabilità di questo disastro, costato migliaia di vite umane, è stata principalmente della Francia dell’ex presidente Nicolas Sarkozy.

TPI esce in edicola ogni venerdì

In secondo luogo degli Stati Uniti e del Regno Unito che, stimolati dalla Francia, hanno visto non solo la “necessità ma anche la possibilità di intervenire”, come ha sostenuto il primo ministro britannico David Cameron. Ma quello che sorprende di più è la responsabilità da imputare a un solo uomo. Non è un politico né un militare, ma un filosofo francese: Bernard Henry Levy (BHL).

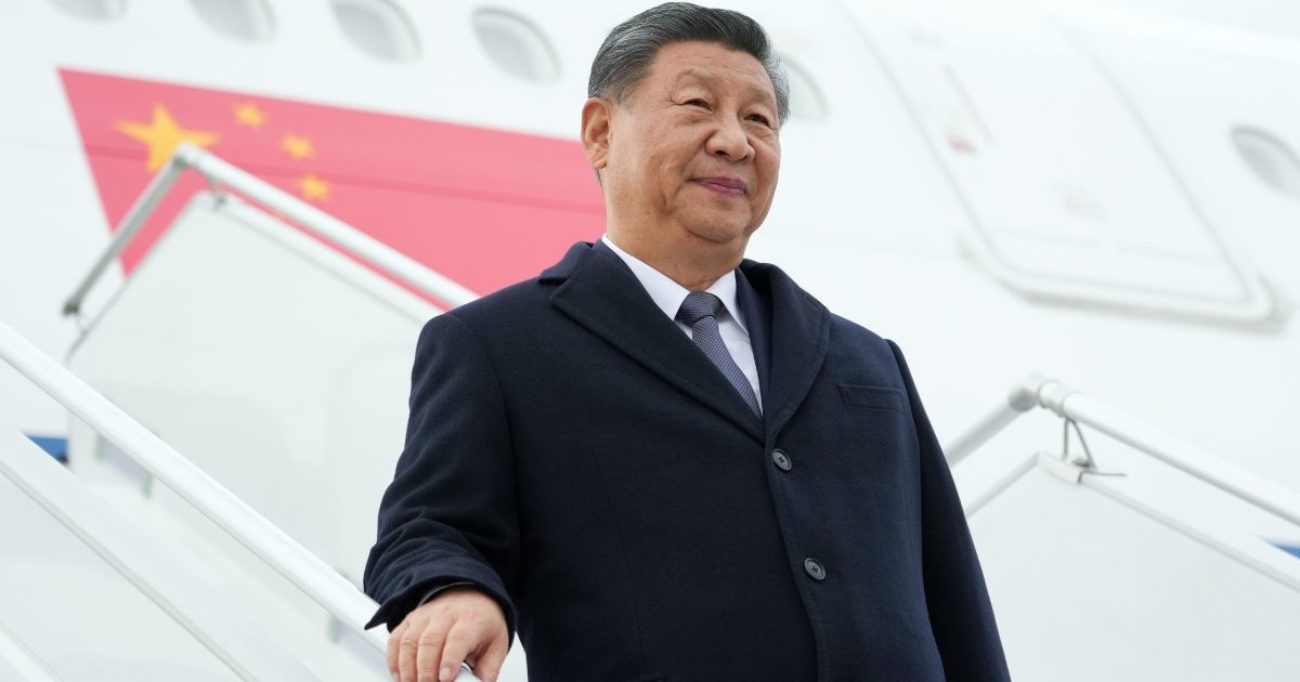

(Nella foto qui sotto: Bernard-Henri Levy. Photograph. Credit: Sipa)

I fatti

Il 17 marzo del 2011 il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vince finalmente le resistenze di Russia e Cina, e fa passare la risoluzione 1973 che autorizza l’intervento militare in Libia. Con la tradizionale retorica americana, il presidente statunitense Barack Obama spiega che l’intervento sarebbe servito a salvare la vita dei buoni democratici contro il cattivo dittatore. Un modo di ragionare per contrasti che, fortunatamente, non ha mai convinto gli italiani, consapevoli, per natura e tradizione, della complessità della realtà e della superficialità di tali giudizi.

Pochi giorni dopo la risoluzione, la Francia insieme ad alcuni Paesi della Nato istituisce una no-fly zone. Questo perché Gheddafi aveva suscitato il grande sdegno della comunità occidentale per aver impiegato l’aviazione nella repressione della rivolta. L’obiettivo della no-fly zone doveva essere quello di impedire che i caccia del regime si alzassero in volo. Tuttavia, a un occhio neanche troppo attento, sarebbe bastato leggere un articolo del Corriere della Sera, firmato dal giornalista italiano Guido Olimpio nei primi giorni del conflitto, per rendersi conto che i velivoli dispiegati dalle varie forze militari coinvolte erano sia per il combattimento aria-aria che per quello aria-terra.

Sette mesi dopo, nell’ottobre del 2011, dopo una campagna militare intensa, i ribelli, grazie a un ampio sostegno delle forze armate francesi, americane e britanniche prendono il controllo del Paese. La guerra si conclude con la cattura di Gheddafi, in fuga verso la sua città natale, Sirte, seguito da un convoglio di fedelissimi, che non sarebbe mai stato raggiunto dai ribelli senza l’aiuto degli aerei Mirage francesi che l’hanno bombardato. Gheddafi è stato catturato, picchiato e ucciso come un cane. Questo è stato il primo gesto della nuova, buona Libia, democratica e giusta.

L’uccisione di un leader politico che ha guidato un Paese per quarantadue anni è stata accolta con entusiasmo da tutti i governi occidentali. L’unico commento fuori dal coro è stato quello dell’allora premier italiano Silvio Berlusconi che usò il latino per dire “sic transit gloria mundi”. Un commento né positivo né negativo ma realista, machiavelliano, da uomo che proviene da una cultura più complessa, come la nostra. Fu ovviamente anche il commento di un uomo che pochi mesi prima aveva concluso accordi molto vantaggiosi con il regime e che si trovava nella situazione contraddittoria di fornire le sue basi per attaccare un alleato.

Una situazione come questa richiama alla memoria il giurista e filosofo politico tedesco Carl Schmitt, il quale sosteneva che il progresso non deve essere perseguito a ogni costo perché non sempre porta verso il meglio. Talvolta la società raggiunge risultati che possono essere già sufficientemente evoluti da non richiedere ulteriore progresso, che può anche trasformarsi in regresso. In questa situazione sembra che il regresso della nostra morale sia evidente.

Se 2.217 anni fa Scipione l’Africano e Annibale Barca, in guerra fra loro, potevano incontrarsi in mezzo al campo di battaglia di Zama per discutere con rispetto reciproco le sorti della guerra – guardandosi da nemici, ma soprattutto da uomo a uomo che rappresentano interessi diversi – oggi sembrerebbe che non siamo in grado di una simile raffinatezza morale. Sembra che non siamo capaci di vedere l’uomo oltre la maschera. Grazie alla narrativa americana, oggi ragioniamo solo attraverso la dicotomia cattivi-buoni e chiediamo la testa di quello scelto, di volta in volta, come il cattivo. Dobbiamo vederlo morto per essere soddisfatti. Una pratica barbara e intollerabile.

(Nella foto qui sotto: combattenti del gruppo armato “Alba Libica”, che supportano l’auto-proclamato governo di Tripoli, indicano quelle che potrebbero essere presunte postazioni dello Stato islamico vicino Sirte, in Libia, il 19 marzo del 2015. Credit: Goran Tomasevic)

Il ruolo di un uomo

Nella vicenda è interessante esaminare il ruolo che un solo uomo ha avuto nella decisione di intraprendere una campagna militare in Libia. Bernard Henry Levy (BHL), celebre filosofo francese, personaggio televisivo e stimata firma di svariati giornali, viene tradotto e pubblicato anche in Italia dal Corriere della Sera. Il filosofo, per sua stessa ammissione e vanto, si è impegnato in prima persona a organizzare gli incontri tra il leader dei ribelli, Mahmoud Jibril, e il presidente francese Sarkozy che hanno convinto quest’ultimo della necessità di intervenire.

Il tutto è raccolto nell’autocelebrativo documentario Le Serment de Tobrouk, scritto, diretto e interpretato dallo stesso BHL e uscito nelle sale francesi il 6 giugno del 2012. Quando gli è stato chiesto perché avesse adottato questa causa, BHL ha risposto: “Perché? Non lo so! Certo era per i diritti umani, per prevenire un massacro e bla, bla, bla – ma volevo anche fargli vedere un ebreo che difendeva la lotta contro una dittatura, per dimostrare fratellanza. Volevo che i musulmani vedessero che un francese – occidentale ed ebreo – poteva essere dalla loro parte”.

Il filosofo francese aveva già cercato di rendersi protagonista della politica estera del suo Paese cercando di portare la voce del leader afghano Ahmad Shah Massoud, in lotta contro i Taliban, al presidente Jacques Chirac nel 2001, senza successo. Ha invece fortuna con il suo ruolo di mediatore a Bengasi nel 2011 quando, incontrando il leader dei ribelli Jibril, promise di farsi portavoce della sua causa presso il presidente Sarkozy.

È evidente che i momenti politici erano diversi: la causa anti-talebana di Massoud era troppo lontana dagli interessi francesi e occidentali prima dell’attacco alle Torri Gemelle, e Chirac era un presidente più attento alle sfumature rispetto a Sarkozy (come apparve evidente quando il suo ministro degli Esteri Dominique De Villepin si schierò contro l’intervento militare in Iraq nel 2003).

Al momento dell’intervento in Libia si presentava un panorama molto più allettante per Sarkozy: l’opportunità di mettersi in mostra come un sostenitore della primavera araba e la reimpostazione degli interessi economici, più favorevoli per l’Italia che per la Francia nel 2011.

Insomma, BHL in Libia è stato l’uomo giusto al momento giusto. Pensava probabilmente di essere il protagonista del supporto occidentale ai ribelli libici, ma allo stesso tempo si è ritrovato a essere una mascotte pubblicitaria di interessi più grandi e complessi. Il suo ruolo non è tuttavia da sottovalutare ma da condannare con forza: le avventure esotiche di un intellettuale mondano sono state concause della distruzione di un Paese e di migliaia di vittime che sognavano un futuro migliore. Come suggerisce il diplomatico italiano Roberto Toscano in un recente articolo, bisognerebbe attribuirgli il premio Nobel per la pace al contrario.

(Qui sotto: la situazione in Libia in una mappa della Bbc)

La Libia di domani

Oggi il futuro della Libia rimane incerto. Le fazioni in lotta di Alba Libica a Tripoli, vicina alla fratellanza musulmana, e Operazione Dignità a Tobruk, comandata dal laico Generale Haftar, non sembrano poter scendere a compromessi. Il ruolo di Gheddafi – così come quello di altri dittatori come il siriano Hafez al-Assad o l’iracheno Saddam Hussein nei rispettivi Paesi – era esattamente quello di mantenere un ordine severo in Paesi dove diverse posizioni, fazioni, etnie o religioni non sono in grado di trovare un compromesso e non sono culturalmente avvezze alla democrazia.

Sicuramente la situazione non può rimanere tale a lungo. L’anarchia imperante nel Paese ha ridotto il benessere della popolazione e la possibilità per qualsiasi partner commerciale di partecipare alla sua economia. Oggi in Libia le interruzioni energetiche sono la normalità, anche fino a 18 ore al giorno, e la sicurezza non è garantita da nessuna autorità centrale ma da milizie non organizzate e soprattutto non sottoposte a nessuna regola.

Anche l’economia è in ginocchio: se la Libia prima della guerra poteva contare su una produzione di 1,65 milioni di barili di petrolio al giorno, il dato è sceso a zero durante l’intervento Nato e oggi è al 30 per cento del periodo pre-guerra. Inoltre, a causa degli scontri continui, le due principali città, Tripoli e Bengasi, hanno dovuto chiudere sia i porti che gli aeroporti.

Questo ha portato a situazioni drammatiche come quella dei quattro italiani rapiti a luglio del 2015, dei quali non abbiamo notizie anche perché manca qualsiasi meccanismo d’intelligence unificato, efficiente e in grado di collaborare le nostre autorità. La recente condanna a morte emanata da un tribunale di Tripoli a Saif al-Islam, secondogenito di Muammar Gheddafi, con l’accusa di genocidio è un altro segnale dell’instabilità del Paese, ma potrebbe portare ad alcuni risvolti interessanti.

La sentenza non sarà eseguita perché Saif è nelle mani di una milizia della città di Zintan, nel nordovest della Libia, che si oppone al governo di Tripoli. Inoltre, il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, a Tobruk, reputa illegittimo il verdetto della corte perché il tribunale si trova in una città non controllata dallo stato. Saif potrebbe ora diventare una pedina molto importante dello scacchiere libico, vista la sua influenza e la sua reputazione di riformista.

Già prima del 2011, il figlio del raìs si preparava a sostituire l’ormai anziano e cagionevole padre. Nel 2010 Saif aveva dichiarato che non sarebbe stato disposto ad accettare nessuna posizione governativa se non fosse stata approvata “una nuova costituzione, nuove leggi ed elezioni trasparenti”, e che non avrebbe accettato che la sua famiglia avesse il monopolio del potere ma che “ognuno dovrebbe poter avere accesso a incarichi pubblici”.

Tra il 2009 e il 2010 Saif aveva anche, lentamente, convinto il padre a rilasciare quasi tutti i prigionieri politici ricevendo anche il plauso occidentale. Dato interessante è anche che molti leader della rivolta avevano precedentemente ricevuto incarichi di governo da Saif, tra cui anche il loro leader Mohmoud Jibril.

Insomma, la Libia merita di uscire da questa terribile impasse e ritrovare il suo posto nel mondo. Le soluzioni sono complesse ma possibili. La comunità internazionale non può lavarsi le mani dal disastro che ha creato e deve riconoscere le sue responsabilità aiutando il Paese a ritrovare l’ordine di cui l’ha privata.

L’Italia, in particolare, può e deve svolgere un ruolo importante in questa faccenda perché la Libia è un Paese che non possiamo ignorare, non solo per la vicinanza geografica e per ragioni storiche, ma anche per i risvolti sociali diretti che l’instabilità provoca: la tragedia dei migranti che intraprendono il viaggio della speranza verso le nostre coste e che sono tratti in salvo in mare dalla nostra Marina Militare ci impone di giocare un ruolo di primo piano.

Fino a oggi, anche grazie a operazioni congiunte con altri Paesi, abbiamo salvato 188mila vita umane. L’Italia, incapace di parlar bene di se stessa, deve rivendicare con orgoglio il grande ruolo che sta svolgendo in questa situazione: 188mila persone hanno visto la bandiera italiana come un segno di salvezza, e i nostri militari non hanno deluso le aspettative.

Purtroppo tutto lo sforzo non ha permesso di evitare la morte di 2mila esseri umani nel solo 2015: questo il dato drammatico comunicato dall’Organizzazione internazionale dei migranti (Oim). L’incontrollato flusso dei migranti è una diretta conseguenza dell’anarchia vigente in Libia, dove il traffico degli esseri umani è diventato una pratica diffusa.

Nell’affrontare la problematica libica, la lezione che dobbiamo trarre dagli errori commessi è che non ci si può far guidare dalle emozioni del momento e farsi trascinare dalla propaganda. L’interventismo va evitato, ma nel caso le circostanze lo rendessero inevitabile è necessario studiare a fondo la situazione interna e i possibili risvolti che la nostra ingerenza potrebbe provocare.

Molti governi destinano troppo poco tempo e fondi allo studio delle dinamiche interne degli altri Paesi oppure non hanno sviluppato una sana interazione tra la politica e le strutture di ricerca, come le università, i think tank e la diplomazia.

La politica estera è fatta da statisti, diplomatici e ricercatori, non da filosofi mondani alla ricerca di brividi.