Lo scandalo dei Facebook Papers parla chiaro: va tolto subito a Zuckerberg il potere sui nostri dati

La rabbia e l’algoritmo. Era il titolo di un libro di Giuliano da Empoli uscito qualche anno fa per “Marsilio” in cui, tra le altre cose, veniva associato il successo dei partiti populisti agli algoritmi dei social network che aggregano gli umori delle masse, privilegiando appunto sentimenti come la rabbia, l’indignazione. Per anni ci si è interrogati su quanto di vero ci fosse nell’abbinamento tra l’ascesa del populismo, specie quello sovranista, e il tipo di comunicazione e interazione promosse dalle piattaforme social. Si parlava di “populismo digitale”, titolo di un altro libro del sociologo Alessandro Dal Lago, per descrivere il modo in cui proliferazione di fake news e di emozioni tossiche fossero il terreno di coltura della Bestia salviniana e dei suoi derivati.

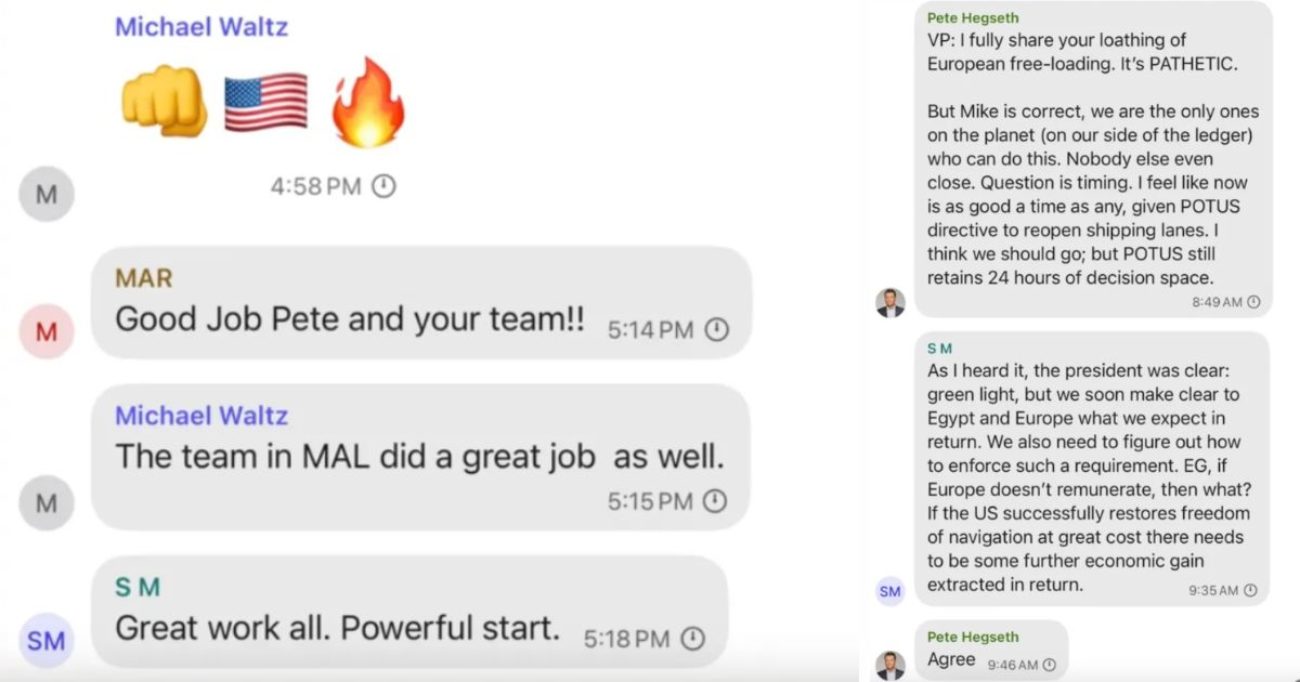

Quanto emerso nei Facebook Papers, i documenti interni all’azienda diffusi dalla ex product manager Frances Haugen, raccontano la sceneggiatura, il retropalco, di quanto vedevamo apparire quotidianamente sui nostri News Feed, il modo in cui veniva approntato Facebook come social, appunto, della rabbia e dell’algoritmo.

Tra gli aspetti più rilevanti emersi dai documenti c’è infatti il tentativo consapevole, da parte del management di Facebook, di monetizzare attraverso la diffusione di contenuti incendiari. Il cambio di algoritmo del 2018, che facilitava la massimizzazione delle interazioni (e dunque dei ricavi) attraverso la promozione di contenuti divisivi, polarizzanti, è stato portato avanti nonostante la consapevolezza, da parte di Zuckerberg, di dar vita a un ambiente infarcito di interazioni tossiche. “Se lo scandalo di Cambridge Analytica aveva sollevato dubbi sui sistemi di protezione e controllo dei dati degli utenti da parte di Facebook, quello che emerge dai Facebook Papers è la lucida strategia di una società che ha come fine ultimo il profitto”, dice a TPI Annarosa Pesole, economista esperta del settore digitale e ricercatrice presso la Commissione Europea.

Premiare, attraverso gli algoritmi della piattaforma, contenuti violenti, che incitano all’odio, non può che portare anche al dilagare della disinformazione. Anche su questo i Facebook Papers parlano chiaro: “Dalle oltre 10mila pagine di documenti interni si vede come Facebook abbia avuto un ruolo fondamentale nell’agevolare l’insurrezione del Campidoglio da parte dei supporter di Trump – continua Annarosa Pesole – Se questo accade negli Stati Uniti, su cui si concentra l’84% degli sforzi di Facebook per correggere la disinformazione e prevenire la condivisione di contenuti sovversivi e violenti, è facile immaginare cosa accade nel resto del mondo, su cui Facebook ha non solo meno interesse, ma anche una limitatissima capacità di comprensione linguistica e dei fenomeni sociali. Basti pensare, un esempio tra tanti, che nel 2017 Facebook ha dato a reazioni emoji come ‘arrabbiato’ cinque volte il peso dei ‘Mi piace’, aumentando questi post nei feed dei suoi utenti. Nonostante la consapevolezza che queste reazioni fossero principalmente associate a contenuti tossici e disinformazione, ci sono voluti due anni affinché Facebook ricalibrasse il suo algoritmo”.

Proprio l’incapacità di contrastare la disinformazione è uno degli aspetti più rilevanti tra quelli emersi dai documenti interni. In Paesi come Etiopia, o Afghanistan, in cui Facebook investe poche risorse per la moderazione dei contenuti, il social non ha abbastanza dipendenti in grado di comprendere le sfumature delle lingue locali né è in grado di approntare algoritmi capaci di individuare, nei post, termini che incitano all’odio e alla violenza. La stessa cosa accade in India, in cui a causa della varietà di idiomi parlati Facebook spesso non riesce a identificare né a gestire i post contro i musulmani.

Si tratta in questo caso di una riproposizione di quanto già avvenuto negli anni scorsi in Myanmar: in quella circostanza, come attestato anche da un report delle Nazioni Unite, Facebook aveva avuto un ruolo “determinante” nel fomentare l’odio nei confronti dei Rohingya, la minoranza musulmana oggetto di persecuzioni da parte del governo e dell’esercito birmano. Ciò era avvenuto, tra le altre cose, proprio perché il social di Zuckerberg era culturalmente e tecnologicamente impreparato per impiantarsi in uno scenario dominato da tensioni etniche e religiose come quello del Myanmar. Ad esempio, alcune parole birmane fortemente dispregiative nei confronti dei musulmani, avendo anche un secondo significato più “innocente”, non venivano individuate dagli algoritmi e, di conseguenza, i relativi post non diventavano oggetto di segnalazione e rimozione. La compagnia, inoltre, aveva nel suo organico pochissimi impiegati di lingua birmana deputati a controllare i post, addirittura uno solo nel 2014 e tre l’anno successivo.

Gli anni passano ma, come evidenziano i Facebook Papers, queste problematiche non vengono affrontate col dovuto impegno da un’azienda che sembra interessata esclusivamente alla massimizzazione del coinvolgimento degli utenti e, di conseguenza, del profitto, anche a costo di farsi veicolo di diffusione di disinformazione e rabbia sociale.

Il tutto, inoltre, viene portato avanti da Zuckerberg e dal management di Facebook con piena consapevolezza. È avvenuto con Instagram, i cui effetti nocivi sugli adolescenti sono stati documentati da un report realizzato da Fecebook stessa, ma deliberatamente ignorato. Ed è avvenuto anche in relazione all’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. I dipendenti di Facebook avevano lanciato l’allarme, dopo le elezioni Usa del novembre 2020, sul pericolo che la diffusione di disinformazione e teorie complottiste (specie all’interno della galassia QAnon) sulla piattaforma potesse sfociare in atti di violenza. Ma nonostante questo, Facebook ha lasciato correre, con le conseguenze che sono note a tutti.

Cosa si può fare: dati e algoritmi come beni pubblici

Da anni si discute di una maggiore regolamentazione delle Big tech. Quanto a Facebook, si è parlato spesso della possibilità di imporre all’azienda, tramite normative antitrust, la cessione di Instagram e WhatsApp, per indebolire la sua posizione di monopolio in quel mercato. Quest’ultimo scandalo ha fatto emergere nuovamente la questione: cosa si può fare per contrastare lo strapotere del social di Zuckerberg e degli altri colossi del web?

“Il potere delle Big tech deriva direttamente dall’accumulo, disponibilità e controllo dei dati”, spiega Annarosa Pesole. “Per questo bisogna partire proprio da una disciplina sui dati degli utenti. A livello europeo il GDPR, il Digital Service Act e il Digital Market Act vanno in questa direzione e chiariscono la posizione della Commissione nel limitare questo strapotere attraverso un obbligo di condivisione dei dati con i concorrenti. A questo va aggiunta la proposta contenuta nel Data Governance Act, che si propone di creare un mercato europeo di intermediari, a cui i singoli utenti dovrebbero delegare la gestione dei propri dati”.

TPI esce in edicola ogni venerdì

Ma come venuto fuori dai Facebook Papers, sono gli algoritmi lo strumento più pericoloso attraverso cui le Big tech riescono ad esercitare un potere pervasivo e, soprattutto, opaco, immune dal controllo pubblico. “Gli algoritmi sono lo strumento attraverso cui il dato acquista valore, e d’altro canto costituiscono anche una parte fondamentale del business model delle piattaforme”. Cosa si può fare, dunque, per renderli più trasparenti? “La Cina ha recentemente approvato una normativa che prevede la possibilità per l’utente di disattivare l’opzione di profilazione. Negli Stati Uniti, la città di New York ha avanzato una proposta per la definizione di regole chiare e trasparenti per il funzionamento degli algoritmi utilizzati nei processi di selezione dei lavoratori. La stessa Commissione Europea nella sua proposta di regolamento sull’Intelligenza Artificiale ha riconosciuto come ad alto rischio l’utilizzo di IA nel modo del lavoro, sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla profilazione dei lavoratori nei processi di selezione e accesso al lavoro, sia nella gestione dei rapporti di lavoro in termini di promozioni, cessazione, assegnazione delle mansioni, monitoraggio e valutazione. Una strada percorribile è quella della creazione di agenzia o autorità a gestione pubblica che svolgano attività di monitoraggio e definizione degli standard, in maniera tale da garantire da un alto la segretezza commerciale dei sistemi di intelligenza artificiale e dall’altro l’utilizzo etico e non discriminatorio degli stessi”.

“La definizione della governance dei dati sarà fondamentale nel disegnare le politiche industriali, economiche e sociali dei prossimi anni. Bisogna incentivare la condivisione dei dati di interesse pubblico, garantire la responsabilità algoritmica e stabilire le norme e le regole per ridefinire nuovi modelli di proprietà, controllo ed estrazione di valore, considerando i dati e l’intelligenza artificiale come un bene pubblico digitale, e assicurando una protezione effettiva a cittadini e lavoratori”.

Dati e intelligenza artificiale come beni pubblici. Al momento sembra essere questa, insomma, la strada potenzialmente più efficace e praticabile per rompere i monopoli digitali. Se le modifiche agli algoritmi fossero trasparenti, vincolate a regole precise, potrebbe forse spezzarsi quel legame tra rabbia e profitto economico che è il filo rosso di quanto emerso nei Facebook Papers.