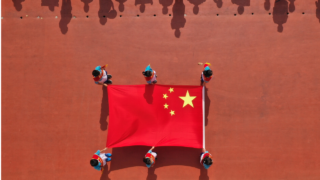

“La Cina usa accordi commerciali per contare di più ma oggi l’Italia non firmerebbe il memorandum”

TPI ha intervistato Francesca Ghiretti, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) per approfondire il nuovo e storico accordo di libero scambio concluso in Asia e lo stato delle relazioni tra Italia e Cina

“Nessun governo italiano firmerebbe oggi il memorandum d’intesa con la Cina”. E’ la provocazione lanciata a TPI da Francesca Ghiretti, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), che ci ha aiutato a comprendere un nuovo accordo commerciale tra Pechino e altri 14 Paesi, definito “di portata storica per il quadrante dell’Asia-Pacifico”, e le sue implicazioni nel quadro delle ambizioni cinesi a livello regionale e globale, anche rispetto alla nuova Via della Seta, quella Belt & Road Initiative (BRI) a cui aderisce l’Italia, difesa in un’intervista concessa al nostro giornale dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che la considera un’intesa solo commerciale e non politica.

Per convenienza sono i Paesi occidentali ad attribuire agli accordi raggiunti con la Cina un’etichetta soltanto economica sottostimandone gli effetti politici che comunque si producono, sia nel caso della BRI che della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), recentemente raggiunta nell’Asia-Pacifico.

L’intesa è stata firmata il 15 novembre tra Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam – tutti membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) – insieme a Cina, Australia, Corea del Sud, Giappone e Nuova Zelanda.

Oltre a varie disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale e per la promozione dei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, del commercio elettronico e delle professioni private, l’iniziativa mira ad abrogare quasi il 90 per cento delle tariffe doganali sulle importazioni nell’arco di 20 anni.

Un accordo potenzialmente storico ma che mostra anche molti limiti. Se i numeri sono impressionanti – l’intesa riguarda infatti un terzo della popolazione mondiale e quasi il 30 per cento del Prodotto interno lordo del pianeta – gli obiettivi non sono di certo originali e le difficoltà di attuazione restano numerose.

Secondo Ghiretti, il progetto cresce “grazie al fallimento della Trans-Pacific Partnership (TPP), su cui l’amministrazione statunitense di Barack Obama aveva puntato molto, nonostante le tante riserve emerse anche nel dibattito interno americano, e a cui invece il presidente Donald Trump ha deciso di rinunciare” nel 2017.

“I Paesi rimasti, in particolare quelli aderenti all’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), erano però comunque intenzionati a portare avanti un progetto di integrazione economica regionale, sotto forme diverse e aprendo a questo punto anche alla Cina, da cui l’accelerazione dei negoziati per la Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che non è l’unica iniziativa multilaterale di cooperazione commerciale a insistere sull’area”, sottolinea la ricercatrice.

“Vista l’importanza dell’Asia-Pacifico, il nuovo accordo si affianca a diverse realtà multilaterali con differenti obiettivi che già coinvolgono gli attori regionali escludendo Pechino, come la Comprehensive & Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, conosciuta come TPP-11, un’evoluzione di quell’intesa voluta da Obama e a cui l’attuale amministrazione a Washington non ha voluto partecipare, e il Quad (Quadrilateral Security Dialogue – ndr), un dialogo strategico informale tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, considerato uno strumento di contenimento del ruolo cinese nella zona”.

Se l’obiettivo di integrare economicamente la regione non è certo innovativo non è neanche la prima volta che Pechino viene coinvolta in un’iniziativa simile. Ai già citati forum internazionali si aggiunge infatti l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), che riunisce 21 economie dell’area: dal Canada all’Australia fino alla Russia, Cina compresa. Secondo gli “Obiettivi di Bogor” fissati dall’organizzazione nel 1994, entro quest’anno i Paesi membri avrebbero dovuto assicurare “scambi commerciali e investimenti liberi e trasparenti”, un obiettivo tutt’altro che conseguito. Nonostante questo però, l’APEC sta preparando la “Vision post-2020” che dovrebbe essere approvata la prossima settimana per favorire il raggiungimento degli scopi dell’organizzazione. Molti Stati aderenti all’accordo Rcep partecipano a più di una di queste iniziative: ben 7 dei 18 Paesi coinvolti nel TPP-11 e 12 dei 21 dell’APEC.

Sebbene ambizioso anche se non del tutto originale in termini di obiettivi, il progetto non giunge inaspettato: dopo otto anni di negoziati, iniziati nel 2012, la firma dell’accordo, attesa comunque per la fine dell’anno nonché la prima avvenuta interamente in digitale nell’ambito dei Paesi ASEAN, è stata accelerata da una serie di fattori internazionali.

“Inizialmente anche l’India doveva partecipare al nuovo format ma lo scorso anno New Delhi si è fatta da parte per una serie di preoccupazioni circa i rischi relativi alla formazione di un mercato unico di libero scambio che comprendesse la Cina: le autorità indiane temevano infatti che i prodotti cinesi finissero per invadere il mercato rendendo impossibile la competizione con le proprie merci”, spiega Ghiretti. “Con il ritiro dell’India e delle sue riserve, è stato possibile firmare l’accordo”.

Non solo. “Volendo liberamente speculare sull’accelerazione della firma si può inoltre pensare a come la crescente ostilità statunitense nei confronti della Cina abbia agevolato la conclusione dei negoziati, che era comunque prevista per la fine dell’anno”, osserva la ricercatrice, secondo cui l’intesa si inserisce anche nel quadro del nuovo percorso di sviluppo intrapreso dal Paese asiatico.

“Le dimensioni stesse dell’economia cinese, la più grande dell’area, sono in linea con le ambizioni strategiche regionali di Pechino, che a prescindere dalla propria postura globale si considera la più importante potenza sia politica che economica della zona”, rimarca Ghiretti. “Di conseguenza, la Cina guarda all’intera regione, caratterizzata da una relativa stabilità e al più da conflitti a bassa intensità, come un possibile sbocco non solo della propria influenza ma anche del proprio mercato”.

Seguendo una politica che affonda le proprie radici negli ultimi decenni, Pechino sta scommettendo sempre più sul mercato nazionale, annunciando la strategia della “doppia circolazione” di beni e servizi in patria e all’estero, posta non a caso al centro del prossimo Piano quinquennale, che consente sia di alimentare la domanda interna che di mantenere una serie di legami fondamentali con i mercati internazionali.

“Se in precedenza il Paese era considerato la fabbrica del mondo, ora il governo cinese intende da un lato accrescere i consumi interni e dall’altro assicurarsi importanti legami con i mercati esteri, di cui ha ancora bisogno”, afferma la ricercatrice. “Alla lunga questa strategia si tramuterà sempre più in un ‘pick & choose’: più la Cina riuscirà a basare il proprio sviluppo sul mercato interno più i suoi rapporti economici internazionali si fonderanno su una sorta di selezione degli apporti e dei contributi provenienti dall’esterno”.

In questo quadro, il Sud-est asiatico permette di esternalizzare le produzioni a minor valore aggiunto fondate sulla manodopera a basso costo, soprattutto a seguito di eventuali barriere doganali alzate dai mercati maturi come quello statunitense, una strategia a cui non ricorre solo la Cina.

“Pechino si avvantaggia di questa situazione sia in senso economico, favorendo la trasformazione del modello di sviluppo nazionale, sia dal punto di vista politico all’estero: in questo senso, il nuovo accordo Rcep gioca certamente un ruolo anche se non è determinante”, ribadisce Ghiretti. “Dobbiamo ricordare che, nonostante le ambizioni, si tratta di un’intesa tutto sommato limitata, con potenziali importanti sviluppi ma la cui reale efficacia e persino attuazione è tutta da dimostrare: adesso l’accordo è stato firmato ma la ratifica non è del tutto certa”.

Per entrare in vigore infatti, l’intesa deve essere ratificata da sei nazioni dell’ASEAN e da altri tre Paesi firmatari, un procedimento complicato soprattutto dalla presenza di molti gruppi politici e di interesse contrari alle posizioni di Pechino, sia nei parlamenti che nelle società degli Stati coinvolti.

Tuttavia, spiega la ricercatrice, “nonostante i rischi rimarcati dagli osservatori occidentali e gli allarmi lanciati dai principali competitor della Cina, i Paesi dell’area aderenti alla nuova partnership sono molto più attrezzati ad esempio dell’Europa e degli Stati Uniti nel relazionarsi con un attore come Pechino, sia per ragioni culturali che geografiche”. “Persino Stati come Corea del Sud, Giappone e Australia, che condividono maggiormente il nostro sistema di valori, sono certamente più pronti a rapportarsi con la Cina, per non parlare degli altri, che presentano sistemi spesso diversi dai regimi rappresentativi di stampo occidentale”.

Secondo Ghiretti, tutti i timori sulla possibilità che l’enorme mercato potenzialmente emergente da questo accordo possa tramutarsi in uno spazio a dominazione cinese vengono già affrontati a livello interno da queste nazioni, che comunque hanno i propri interessi nel sostenere l’iniziativa.

“La Cina cerca di creare diverse realtà multilaterali dove poter giocare un ruolo di primo piano rispetto ad altri attori, come ad esempio in Asia centrale con la Shanghai Cooperation Organization (Sco)”, rileva la ricercatrice. “In questo particolare caso però, Pechino dovrà affrontare anche la concorrenza di economie avanzate come ad esempio Corea del Sud e Giappone, che potrebbero avvantaggiarsi forse persino più della Cina di questo accordo”.

La spinta all’integrazione regionale non proviene soltanto da Pechino proprio perché alimenta un’ampia varietà di interessi. “Corea del Sud e Giappone, tra le maggiori economie della zona, godono già di una serie di accordi bilaterali con i Paesi della regione ma la partecipazione a un’intesa potenzialmente capace di dare vita alla maggiore area di libero scambio al mondo potrebbe consentire loro di importare ed esportare prodotti e servizi di alta qualità nel Sud-est asiatico senza o con minori barriere tariffarie”, spiega Ghiretti.

Le aziende che si avvalgono di filiere di approvvigionamento globali devono infatti superare l’ostacolo delle tariffe doganali anche nell’ambito di un accordo di libero scambio bilaterale se i loro prodotti contengono componenti fabbricate altrove. Un bene realizzato in Indonesia che contiene parti australiane è ad esempio soggetto a dazi una volta attraversata la frontiera di un altro Paese dell’ASEAN.

Così si spiega perché governi con relazioni poco amichevoli se non addirittura ostili con Pechino abbiano deciso di unirsi al progetto. “Australia, Corea del Sud e Giappone hanno capito che una loro mancata partecipazione non avrebbe indebolito la posizione cinese, anzi avrebbe favorito un accordo diretto tra Cina e ASEAN: autoescludendosi da questo forum multilaterale avrebbero senz’altro aumentato l’influenza cinese nella zona, a fronte di un vantaggio sicuramente maggiore offerto dall’adesione all’accordo, anche se con un peso relativo”, sottolinea la ricercatrice. “A livello economico, Seul e Tokyo potrebbero essere i maggiori beneficiari di questa partnership”.

Allo stesso modo questo mette in luce le ragioni di chi ha scelto di non aderire alla Rcep. “Quello che per Corea del Sud e Giappone costituisce un vantaggio si tramuta invece in un rischio per l’India che, al contrario di Seul e Tokyo, non è un’economia avanzata capace di competere con la Cina”, afferma Ghiretti, secondo cui la decisione di New Delhi, arrivata recentemente allo scontro diretto con il gigante vicino, è anche strategica. “A questo si aggiungono motivazioni politiche che risiedono nella sempre maggiore ostilità, quantomeno in pubblico, del premier Narendra Modi all’assertività cinese in Asia, che trova le sue ragioni in una serie di necessità di consenso interno”.

La firma dell’accordo ha rilanciato una serie di preoccupazioni circa la possibile creazione di una sfera di influenza cinese in un momento di crescenti timori riguardo le rivendicazioni territoriali e marittime di Pechino nel continente e in particolare nel Mar Cinese Meridionale, una questione a cui non sono affatto estranee iniziative come la Rcep.

“Pechino non ragiona mai per compartimenti stagni: per la natura stessa del sistema politico cinese incentrato sul Partito comunista non esiste alcuna iniziativa o strategia che non abbia un risvolto politico volto ad aumentarne il potere e il ruolo”, rimarca la ricercatrice. “Di solito e solo per convenienza sono i Paesi occidentali ad attribuire agli accordi raggiunti con la Cina un’etichetta soltanto economica o commerciale sotto-stimandone gli effetti politici, che comunque si producono”.

Quest’anno l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico ha ormai superato stabilmente Unione europea e Stati Uniti come principale partner commerciale di Pechino, che punta a dominare economicamente l’area, anche avvalendosi di iniziative quali l’accordo di libero scambio tra Cina continentale, ASEAN e Hong Kong, entrato in vigore nel giugno dello scorso anno, e integrando a livello internazionale progetti politici locali come la Greater Bay Area tra l’ex colonia britannica, Macao e il Guangdong e il nuovo porto franco di Hainan.

“Nel caso del Mar Cinese Meridionale, le implicazioni politiche, economiche e di sicurezza si intrecciano: la libera navigazione nella zona è fondamentale tanto per i commerci quanto per ragioni strategiche, alla luce della presenza militare statunitense nella regione e delle rivendicazioni territoriali e marittime cinesi”, aggiunge Ghiretti.

Non a caso, in occasione del 15esimo East Asia Summit tenuto online nel fine settimana, proprio l’India ha sollevato un’obiezione formale contro la proposta cinese di inserire all’interno del Codice di condotta dell’ASEAN sul Mar Cinese Meridionale una serie di clausole che impedirebbero esercitazioni militari congiunte nell’area da parte di potenze esterne, come ad esempio gli Stati Uniti.

“L’obiezione cinese alle manovre militari di attori estranei all’ASEAN e la conseguente opposizione indiana a questa linea si inserisce nel quadro della strategia di Pechino volta a escludere potenze di primo piano dalla regione per poter meglio esercitare la propria influenza”, prosegue la ricercatrice. “Di contro, gli attori regionali che poggiano le proprie rivendicazioni sull’assistenza statunitense rifiutano l’impostazione cinese coinvolgendo potenze di rilevanza globale come Washington, a maggior ragione con la crescente ostilità americana nei confronti della Cina”

I timori riguardanti le ambizioni di Pechino non si fermano certo all’area dell’Asia-Pacifico. Un anno fa, il comunicato congiunto dei leader dei Paesi coinvolti nei negoziati per l’accordo Rcep annunciava la promozione di un’integrazione diretta di questa iniziativa con i progetti infrastrutturali per la nuova Via della Seta, quella Belt & Road Initiative (BRI) a cui aderisce anche l’Italia.

“Vista la natura stessa della Belt & Road Initiative (BRI), la cosiddetta nuova Via della Seta che coinvolge ormai vastissime aree e settori molto diversi in tutto il mondo, Pechino tende ad annunciare tutte le sinergie possibili tra questa iniziativa e tutte le altre a cui partecipa, a volte anche senza alcuna reale programmazione: si tratta però più di un artificio diplomatico che di una vera e propria coesione tra i diversi progetti”, spiega Ghiretti. “Un rapporto più stretto tra la Cina e il resto dell’Asia-Pacifico potrebbe alimentare il concreto sviluppo della nuova Via della Seta se non fosse che la regione è stata tra le prime a sperimentare i rischi connessi e i fallimenti di questi progetti, come ad esempio il China–Pakistan Economic Corridor (CPEC), un’iniziativa che procede tra mille difficoltà e che non si è rivelata il fruttuoso piano di sviluppo pensato da Pechino e Islamabad”.

Sebbene la relativa facilità di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cina allontani in parte le preoccupazioni su una presunta trappola del debito orchestrata da Pechino e spesso considerata, pur senza prove a sostegno, più pericolosa di quella potenzialmente in agguato da parte di istituzioni multilaterali internazionali o dei Paesi occidentali, l’effettiva e non poco frequente ristrutturazione di questi debiti convalida una serie di legittime preoccupazioni sulla sostenibilità di queste operazioni.

Secondo un’analisi condotta lo scorso anno dal Rhodium Group di Hong Kong sui finanziamenti concessi dalla Cina nell’ambito della nuova Via della Seta, dal 2013 ben 40 prestiti sono stati rinegoziati dalla China Development Bank (CDB) e dalla Export-Import Bank of China (Eximbank) per un valore di 50 miliardi di dollari. Una prospettiva davvero poco ottimistica per Pechino che, secondo il Kiel Institute, ha concesso a vari Paesi in via di sviluppo fino a 520 miliardi di dollari di finanziamenti, facendone un prestatore più impegnato della Banca mondiale o del Fondo monetario internazionale. Soltanto nell’ambito dell’iniziativa Belt & Road, dal 2013 la Cina ha prestato fino a 350 miliardi di dollari a diverse nazioni, quasi la metà delle quali considerati debitori ad alto rischio. Una situazione che potrebbe complicarsi sempre di più con la recessione economica globale dovuta alla pandemia, che impedirà a molti Stati poveri indebitati di rispettare i propri impegni, mettendo Pechino in una condizione difficile.

“In passato, il governo cinese si gettava in questo genere di iniziative, attirandosi anche diverse critiche in patria, per poi ritrovarsi invischiata in una serie di problemi, relativi ad esempio alla cosiddetta trappola del debito”, ricorda la ricercatrice. “Più che una strategia consapevole per ‘intrappolare’ appunto determinati Paesi, Pechino si è piuttosto trovata incastrata in situazioni in cui, pur potendo acquisire asset importanti, rischia di perdere i fondi concessi in prestito per la costruzione di una serie di grandi infrastrutture”. Insomma, persino un’iniziativa come la nuova Via della Seta, nonostante le sue implicazioni geopolitiche, deve rivelarsi sostenibile dal punto di vista economico, un problema che riguarda anche i rapporti con il nostro Paese.

“Tra il 50/mo anniversario delle relazioni diplomatiche italo-cinesi, l’anno del turismo e la prima ricorrenza annuale della firma degli accordi tra Roma e Pechino, nel 2020 avrebbero dovuto manifestarsi i primi frutti del memorandum d’intesa sulla Belt & Road, che non si sono ancora visti”, sottolinea la ricercatrice. “L’idea alla base di questi accordi nasce prima del governo Conte I, come cappello per ottenere una serie di singole intese bilaterali, un obiettivo che in gran parte non è stato raggiunto: infatti a quasi due anni dalla firma del memorandum d’intesa con la Cina, gli accordi conclusi o sono frutto di negoziati cominciati prima del 2019 – addirittura nel 2014 soprattutto in campo finanziario – oppure si sono risolti in un nulla di fatto, come nel caso degli scali portuali, che tante preoccupazioni avevano sollevato e che per il momento non hanno prodotti risultati e probabilmente non ne produrranno neanche in futuro”.

Le recenti dichiarazioni del ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola sull’intesa conclusa con la Cina dal governo giallo-verde hanno riacceso le divergenze tra i due principali partiti di maggioranza, PD e Cinque Stelle. Nonostante questo, la prossima settimana, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presenzierà alla firma di un’intesa tra l’agenzia ICE e il colosso tecnologico privato Alibaba per l’istituzione di un Padiglione Italiano sulla piattaforma cinese, un accordo che secondo Ghiretti non sembra però destinato a rilanciare i rapporti tra Roma e Pechino.

“Rispetto al 2019, le relazioni italo-cinesi forse non sono peggiorate ma certamente si sono appiattite e normalizzate in una cornice europea”, afferma la ricercatrice. “Sono due i motivi per cui questi legami non si sono sviluppati come inizialmente sperato: in primis la necessità di un maggiore coordinamento tra l’Italia e il resto degli alleati in Europa, anche a seguito delle pressioni statunitensi, e in secondo luogo per la pandemia di Covid-19”.

“A prescindere dalla presenza del PD nel governo e anche per l’accresciuta esperienza acquisita dal ministro degli Esteri Di Maio, che si è avvicinato a posizioni più europeiste, oggi il memorandum d’intesa con la Cina non sarebbe stato firmato, anche se fosse rimasto in carica il precedente governo: grazie alla vicinanza alle posizioni di Trump, persino la Lega ha infatti assunto un atteggiamento sempre più atlantista”.

Leggi anche: 1. Joshua Wong: “La mia vita è a rischio, ho paura di finire in un carcere cinese silenziato per sempre. Ma non illudetevi: oggi Hong Kong, domani Taiwan” / 2. Ecco perché per la Cina è così importante avere il controllo su Hong Kong / 3. La Cina riduce il debito all’Africa, ma rischia di finire in trappola / 4. “Perché lo scontro con la Cina potrebbe aiutare il governo indiano” / 5. “Vi spiego l’accordo segreto tra Vaticano e Cina, quanto è costato e a chi conviene”