30 anni dopo la caduta del Muro di Berlino il mondo è molto diverso da come ce lo eravamo immaginati

La caduta della cortina di ferro non ha rispettato le aspettative per una nuova e ordinata governance globale, ma ha prodotto una serie di grandi sfide a livello geopolitico e un continuo disequilibrio internazionale, tuttora irrisolto

Caduta del muro di Berlino: 30 anni dopo il mondo cerca un equilibrio

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, la “promessa” di un nuovo ordine internazionale che sostituisse il pur instabile precedente sistema a due blocchi ha prodotto un continuo disequilibrio tra le maggiori potenze, tuttora irrisolto. L’entusiasmo per la fine del confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica lascia il passo a una governance globale sempre più conflittuale, dovuta alla mancanza di un vero e fondante accordo politico internazionale, sostituito da una serie di ricette economiche contrastate e contestate a livello locale.

Il novembre del 1989 fu un periodo di grande euforia politica in Occidente. La “democrazia” sembrava prevalere sul socialismo realizzato, il mercato pareva aver sconfitto la collettivizzazione, il fronte NATO aver resistito al patto di Varsavia e la Guerra fredda, come il mondo l’aveva conosciuta per 40 anni, volgere al termine. Eppure, già allora, il due volte premio Pulitzer, Arthur Schlesinger, aveva voluto mettere in guardia l’opinione pubblica internazionale dal pericolo di considerare quell’evento, seppur di grande svolta, come la “fine della storia”.

Il muro crollato divideva una città e separava un popolo, ma rappresentava anche un simbolo in apparenza permanente della divisione del mondo lungo le frontiere ideologiche della Guerra fredda. Quel crollo, avvenuto per un accidente burocratico, sorprese i berlinesi come il resto del pianeta, cambiando le sorti di interi Paesi, ma determinando la fine di un instabile quanto costante equilibrio internazionale poggiato su due blocchi contrapposti, la cui logica, con attori sempre diversi e via via più grandi, permea i rapporti globali sin forse dal XVIII secolo.

A trent’anni dall’innesco di “uno dei più gravi disastri geopolitici” del Novecento, come il presidente russo Vladimir Putin definì il collasso dell’Unione sovietica, dissoltasi ufficialmente poco più di due anni dopo, il mondo è ancora alla ricerca di un nuovo equilibrio, mentre l’unica superpotenza rimasta in campo da allora non sembra più volersi fare carico delle proprie responsabilità e l’ascesa della Cina, finora riluttante ad assurgere al ruolo che fu di Mosca fin quasi all’auto-contenimento, non pare in grado né intende catalizzare un processo simile.

Senza resuscitare tentazioni “ostalgiche”, rigettate quest’anno dalla stessa cancelliera tedesca Angela Merkel, gli enormi cambiamenti intervenuti da quel 9 novembre 1989 non sembrano aver soddisfatto fino in fondo le aspettative dei molti che vi presero parte, aprendo allo stesso tempo nuove e importanti sfide a livello geopolitico.

Caduta del muro di Berlino: la frenata nella corsa alle libertà

Negli ultimi anni, il bilancio tra le promesse mantenute e infrante dal crollo della cortina di ferro sembra infatti propendere verso una visione più pessimistica. Secondo le parole mutuate dalla storica Mary Elise Sarotte da Ernest Hemingway, il muro cadde “gradualmente e poi all’improvviso”, seguendo un lungo percorso che portò prima a un vero e proprio esodo da Oriente a Occidente e poi alla riunificazione tedesca e all’integrazione nel sistema occidentale di gran parte dell’Europa dell’est. Se la ritrovata indipendenza di tanti Paesi suscitò l’entusiasmo delle opinioni pubbliche occidentali, il sogno di una Germania unita, visto da Oriente, rappresentò allo stesso tempo il crollo di un’intera identità.

Secondo l’ultimo rapporto del governo di Berlino sullo stato dell’unità tedesca, il 57 per cento dei residenti in Germania orientale si sente trascurato rispetto ai connazionali dell’ovest, mentre soltanto il 38 per cento dei tedeschi dell’ex DDR considera la riunificazione un successo, un dato che scende al 20 per cento tra gli under 40. La più recente storiografia tedesca attribuisce questo fenomeno a un “processo di allineamento” avvenuto tra est e ovest durante la riunificazione, che favorisce oggi l’affermazione in Germania orientale di movimenti come Alternative fur Deutschland (AfD), che adotta apertamente alcuni slogan del 1989 contro i partiti tradizionali.

Allora, la spinta popolare si rivelò importante per il processo di apertura dell’intera cortina di ferro, come avvenne un mese prima del crollo del muro di Berlino, a quasi 200 chilometri di distanza, nella città di Lipsia. Secondo il diplomatico e attivista serbo Ivan Vejvoda, quarant’anni di lotte e rivolte in tutto il blocco sovietico europeo, dalla Germania orientale nel 1953, all’Ungheria nel 1956, alla Cecoslovacchia nel 1968 e alla Polonia nel 1981, contribuirono in maniera significativa all’accumulo di pressione lungo la faglia geopolitica tra Oriente e Occidente che, unita alle riforme volute da Mikhail Gorbachev e alle sollecitazioni politiche, economiche e militari degli Stati Uniti, portarono al crollo della cortina di ferro, seguito all’integrazione dei Paesi del Patto di Varsavia (esclusa la Russia e gli Stati nati dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica) nella NATO.

L’aspirazione a una maggiore libertà delle popolazioni non ha però prodotto tutti i risultati sperati dall’opinione pubblica dell’Occidente. Secondo l’ultimo rapporto di Freedom House, se la fine della Guerra fredda ha comportato una fase di “democratizzazione” in senso occidentale in tutto il mondo, questo processo sembra ora aver frenato la propria corsa. La caduta del muro di Berlino nel 1989 e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 aprirono la strada alla creazione o al ripristino di regimi parlamentari rappresentativi di stampo liberal-democratico non solo in Europa orientale, ma anche nelle Americhe, nell’Africa sub-sahariana e in Asia.

Tuttavia, se nei primi quindici anni dalla caduta del muro di Berlino, la percentuale di Paesi classificati non liberi nell’indice “Freedom in the World” era scesa di quasi 14 punti, dal 2005 la quota di Stati non liberi è tornata a salire, mentre quella dei Paesi liberi è diminuita. Tra i 13 Stati “peggiori” per rispetto dei diritti e garanzia delle libertà civili, figurano tre Paesi appartenenti all’ex blocco Sovietico, vale a dire Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan, mentre tra le 10 nazioni sotto osservazione figurano anche Armenia e Polonia, dove però quest’anno si sono registrati i primi segnali di inversione di tendenza.

TPI esce in edicola ogni venerdì

Secondo l’economista dell’Università di Oxford, Max Roser, il crollo della cortina di ferro ha prodotto un’evidente accelerazione del numero di “democrazie” nel mondo, intese come regimi rappresentativi sul modello occidentale in cui sia generalmente garantito il rispetto delle libertà civili. I dati forniti dallo studioso tedesco mostrano il sorpasso di queste forme di governo nel mondo sulle autocrazie, ma evidenziano anche, a partire dal 2001, una generale frenata di questo processo.

Se nella sua autobiografia, l’ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, rivendicava il “trionfo della democrazia” alla fine della Guerra fredda, considerata una battaglia di idee “tra un sistema che privilegiava lo Stato e un altro che dava la precedenza all’individuo e alle libertà”, nell’Europa centrale e nei Balcani, in particolare in Ungheria, Polonia, Serbia e Montenegro, alcuni leader dichiaratamente “illiberali” hanno consolidato negli ultimi anni il proprio potere oltre i limiti costituzionali, minando le istituzioni a tutela delle libertà di espressione e associazione e dello stato di diritto, considerati valori fondanti dell’Unione europea, a cui i Paesi citati appartengono o intendono unirsi.

Non è un caso che questa nuova spaccatura tra l’Europa occidentale e centro-orientale si sia manifestata in una divergente aspirazione a una maggiore unità continentale, vista in una parte dei Paesi ex sovietici come il rischio di subire un nuovo dominio che sostituisca Bruxelles a Mosca e figlia di una diversa “psicologia politica” tra i vari Stati europei e di differenti ambizioni nazionali, non ultime quelle di natura economica.

I costi sociali della prosperità

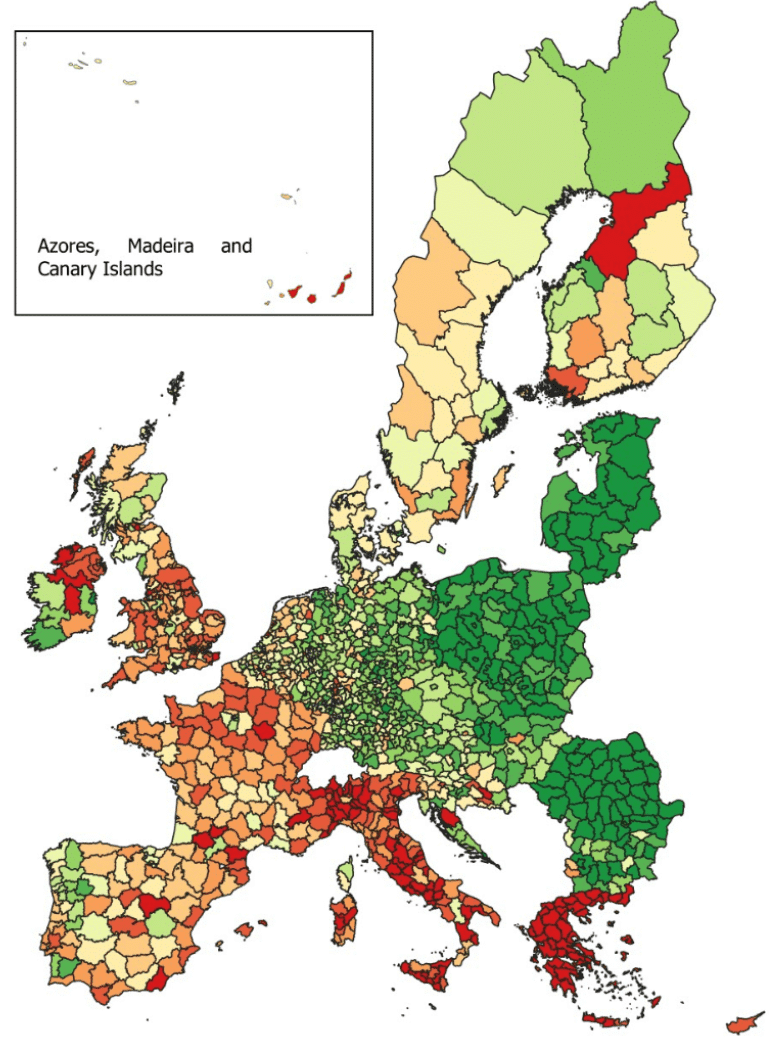

Se la promozione dei diritti e delle libertà civili trova nuovi e diversi ostacoli in alcuni Paesi dell’Europa orientale, la regione sembra però vivere un “periodo d’oro” dal punto di vista dello sviluppo. Secondo l’economista polacco della Banca mondiale, Marcin Piatkowski, l’Europa centrale e orientale ha assistito negli ultimi 30 anni a una delle più straordinarie stagioni di crescita economica mai vissute nella propria storia.

Allo stesso tempo, queste nazioni risultano tra le migliori al mondo in termini di distribuzione della ricchezza. Secondo il coefficiente di Gini, uno dei principali indicatori delle disuguaglianze economiche, rilevato dalla Banca mondiale, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Polonia ed Estonia superano Francia e Regno Unito in termini di distribuzione della ricchezza, mentre Lettonia, Romania, Bulgaria e Lituania ottenevano un risultato migliore nel 2015 rispetto agli Stati Uniti.

Il dato sembra trovare conferme anche rispetto alla crescita del Pil pro-capite nelle varie regioni dell’Unione europea. Secondo i dati del centro studi Bruegel di Bruxelles, tra il 2003 e il 2015, Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e i tre Paesi baltici hanno guidato la crescita economica dell’Unione europea, a fronte di un generale rallentamento dell’Europa occidentale.

Eppure, secondo la Commissione europea, non vanno sottovalutati i costi sociali di questa nuova prosperità, in particolare nel cosiddetto gruppo di Visegrad, visto che, “nonostante le buone prestazioni dei Paesi dell’Europa centro-orientale, i differenziali di reddito con gli Stati membri occidentali restano ampi”. Questo è dovuto innanzitutto a fattori produttivi “significativamente” inferiori a Oriente rispetto a Occidente e quindi a “una dotazione di capitale per capita pari a solo una frazione di quanto rilevato nei Paesi occidentali dell’Ue”.

Inoltre, la “partecipazione alla forza lavoro nei Paesi dell’Europa centro-orientale risulta ancora inferiore rispetto gli Stati membri più avanzati”, in particolare tra i giovani. Questo, secondo la Commissione europea, ha “causato disillusione tra coloro che speravano di imitare l’Europa occidentale per ottenere rapidamente benefici economici e sociali, pari a quelli goduti dai Paesi occidentali”.

I risultati economici registrati dai Paesi ex sovietici dell’Ue non possono inoltre essere slegati dal fenomeno delle migrazioni economiche intra-europee che hanno interessato queste nazioni. Secondo la Banca mondiale, “le rimesse degli emigrati contribuiscono sempre più all’accumulo di valuta estera, alla crescita economica e alla riduzione della povertà in tutta la regione”.

Secondo l’economista ungherese ed ex commissario europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Integrazione, László Andor, “anni di di costante emigrazione” dall’est europeo comportano oggi la necessità di “ricostruire il capitale umano” in questi Paesi, dove i costi sociali della transizione si stanno traducendo nell’ascesa di movimenti radicali ed estremisti, capaci di mettere anche a rischio l’indipendenza dei media e di manipolare il dibattito pubblico, sempre più concentrato verso la difesa dello stile di vita nazionale, delle tradizioni e soprattutto della rinnovata indipendenza.

In questo senso, Freedom House ha sottolineato il paradosso di come questi stessi partiti al potere nei Paesi del gruppo di Visegrad si rifacciano idealmente al modello politico della Russia di Vladimir Putin considerata allo stesso tempo il principale antagonista sulla scena internazionale, anche a livello militare.

L’avanzata della NATO a est

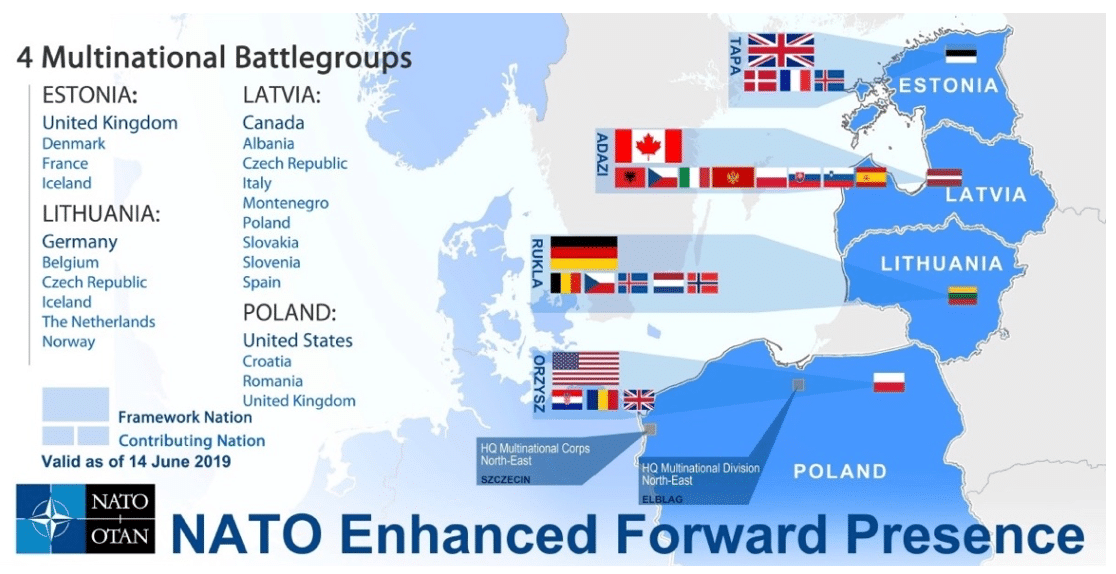

Il crollo della cortina di ferro e l’integrazione dei Paesi del Patto di Varsavia nella NATO hanno infatti spostato ancor più a Oriente il fronte con l’ex superpotenza russa. Secondo la società di analisi Risk Advisory, “la reciproca diffidenza e i sospetti tra Mosca e l’Alleanza atlantica circa le rispettive intenzioni strategiche minaccia sempre più l’ordine regionale postbellico e l’equilibrio di sicurezza”.

Negli ultimi anni, alcuni Stati membri della NATO, con in testa i Paesi ex sovietici, hanno ottenuto dall’Alleanza un aumento dei dispiegamenti di truppe e mezzi in Europa orientale, definito “il più grande rafforzamento delle forze alleate” dal crollo della cortina di ferro, a seguito dell’annessione unilaterale da parte di Mosca della Crimea. Secondo il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, l’Alleanza sta oggi vivendo “la più grande stagione di adattamento dalla fine della Guerra fredda”, mentre “gli Stati Uniti non stanno diminuendo la propria presenza in Europa, ma la stanno aumentando”. Queste mosse riflettono la crescente incertezza da parte dei Paesi alleati sulle intenzioni strategiche della Russia e indicano una rielaborazione della strategia di dissuasione della NATO nei confronti di Mosca, nonché delle sue capacità in Europa orientale.

Dopo decenni e in alcuni casi secoli di dominio russo, questi Paesi guardano infatti a Mosca come una reale minaccia dal punto di vista territoriale e militare, qualcosa di inimmaginabile per molte nazioni dell’Occidente, che non ospitano comunità numerose di etnia russa. Il Cremlino potrebbe infatti prendere a pretesto la tutela di queste popolazioni per interferire negli affari interni o addirittura per una possibile aggressione a queste nazioni, come avvenuto in Crimea.

Secondo il rapporto 2019 dei servizi di intelligence dell’Estonia, “l’unica grave minaccia alla sicurezza regionale, inclusa l’esistenza e la sovranità dell’Estonia e di altri Stati del mar Baltico, proviene dalla Russia”, una tesi condivisa dalle autorità della Lituania, secondo cui Mosca “sfrutta la tutela delle libertà e il rispetto dei diritti democratici della propria diaspora per frammentare la società lituana”.

I messaggi provenienti dai governi locali e dal Cremlino non contribuiscono a rasserenare il clima. Se ad esempio le autorità della Lettonia continuano a sottovalutare l’importanza di una soluzione condivisa alla questione della Letgallia, una delle regioni più povere dell’Unione europea, abitata da oltre 100 mila russi, lo scorso anno il presidente Vladimir Putin ha deciso di rinominare “Tallinn”, capitale dell’Estonia, un reggimento dell’aeronautica militare russa per “preservare le sante tradizioni militari storiche”.

A fronte delle ancora limitate capacità dei Paesi dell’Europa orientale, la seppur ridimensionata potenza militare russa rispetto ai livelli della Guerra fredda costituisce un grave motivo di preoccupazione per le capitali dell’ex Patto di Varsavia, capace di far precipitare la regione nel classico paradosso della sicurezza. Secondo l’Istituto internazionale di studi strategici (IISS), Mosca può contare su almeno 334 missili balistici intercontinentali; 2.750 carri armati; oltre 5.140 veicoli corazzati da combattimento in appoggio alla fanteria; più di 6.100 mezzi corazzati per il trasporto truppe e oltre 4.342 pezzi di artiglieria; una portaerei; 58 sottomarini (di cui 10 equipaggiati con missili balistici); quattro incrociatori; 16 cacciatorpediniere; 14 fregate; 105 pattugliatori costieri; 1.223 aerei militari; 280.000 soldati in servizio e circa 2 milioni di riserva.

Questa potenza ha portato le nazioni europee dell’ex blocco sovietico ad allargare i propri bilanci destinati alla difesa. Secondo l’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, se il Cremlino sta infatti riducendo le spese militari, con 61,4 miliardi di dollari stanziati per la difesa nel 2018, in calo del 3,5% rispetto all’anno precedente, i Paesi dell’Europa centrale e orientale hanno invece aumentato gli investimenti in media di quasi il 30% tra il 2009 e il 2018. Nonostante il dispiegamento militare dell’Alleanza e il lieve calo della spesa militare russa, i Paesi ex sovietici della NATO temono soprattutto la minaccia asimmetrica dovuta al ricorso da parte di Mosca a truppe “volontarie”, come quelle messe a disposizione del Cremlino dal gruppo privato Wagner.

L’aumento della conflittualità lungo i confini tra NATO e Mosca si sta verificando in particolare lungo le rotte aeree tra il Baltico e il mare del Nord e nell’Artico. Non è un caso che proprio in quest’area si concentrino le truppe schierate dagli Stati Uniti nei Paesi confinanti con la Russia.

Secondo i dati del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Washington schiera a rotazione circa 7.000 soldati in due Stati membri della NATO confinanti con la Russia, ossia Norvegia e Polonia, mentre Mosca ha quasi 60.000 militari schierati per vari motivi e operazioni ai confini dell’Alleanza. Questa sproporzione è stata in parte compensata con la Enhanced Forward Presence (EFP) decisa al vertice di Varsavia del 2016, che prevede lo schieramento di quattro battaglioni multinazionali in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, guidati da Regno Unito, Canada, Germania e Stati Uniti e a cui partecipano tra gli altri Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi.

Questi concentramenti di truppe non possono essere estranei alla probabile presenza di ingenti giacimenti di idrocarburi nell’area. Secondo l’impresa privata di servizi segreti statunitense Stratfor, entro il 2050 il Cremlino intende investire oltre 200 miliardi di dollari soltanto nell’Artico, di cui circa 87 miliardi entro il 2024. Al momento, Mosca ha tuttavia stanziato solo 14 miliardi di dollari a questo scopo, molti dei quali in progetti di modernizzazione delle infrastrutture militari e di sicurezza.

Nel marzo del 2017, un decreto firmato dal presidente russo ha affidato al Servizio di sicurezza federale (FSB) il controllo di una rotta marittima artica che collega Asia ed Europa, conferendo all’agenzia erede del Kgb nuovi poteri di confisca dei terreni. Nel dicembre dello scorso anno, l’FSB e la sua Guardia costiera hanno così aperto una nuova base a Murmansk. La Russia sta inoltre investendo in nuove postazioni militari nella zona.

La base situata nella Terra di Alessandra, commissionata nel 2017, può ospitare 150 soldati, capaci di resistere fino a 18 mesi senza ricevere rifornimenti. Inoltre, sono state riaperte diverse vecchie basi dell’era sovietica. Il campo di aviazione sull’isola di Kotelny, ad esempio, è stato reso di nuovo operativo nel 2013 dopo 20 anni di inattività. Inoltre, la potenza aerea nell’Artico è sempre più importante per la Russia, che ospita 14 aeroporti già operativi nella regione oltre a 16 porti d’altura.

Negli ultimi cinque anni, le attività sulle rotte russe del nord sono aumentate del 350%, in gran parte per la costruzione di progetti energetici. Di conseguenza, man mano che le strutture petrolifere e del gas entrano in funzione nell’Estremo nord russo, il volume del traffico marittimo aumenterà ancora, incrementando le ambizioni di Mosca nell’area. A differenza degli Stati dell’Alleanza confinanti con la Russia, la preoccupazione principale degli Stati Uniti per l’influenza di Mosca sull’Europa riguarda proprio la politica energetica del Cremlino, considerata da Washington un vero e proprio grimaldello geopolitico.

Una “invasione” energetica russa

La caduta del muro di Berlino e poi dell’intera cortina di ferro ha comportato non solo un’avanzata della NATO a est, ma anche una sorta di “invasione” del gas russo a ovest. Negli ultimi anni, Mosca ha infatti avviato ben due progetti destinati a “diversificare” da un punto di vista geografico le rotte della fornitura energetica all’Europa. Le iniziative TurkStream e Nord Stream II sono state pensate da Mosca per ovviare alle interruzioni delle forniture dovute a una disputa sui prezzi del gas e alle tensioni con l’Ucraina.

Il primo progetto, la cui conclusione è prevista entro quest’anno, porterà il gas russo in Turchia e da lì in Europa meridionale e sud-orientale. Il nuovo gasdotto, che avrà una capacità totale di 31,5 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno prevede due condutture, ciascuna con una capacità annua di trasmissione di 15,75 miliardi di metri cubi di gas. Il progetto, da 12 miliardi di euro, sarà in grado di produrre energia elettrica equivalente a quella generata da 126 mila turbine eoliche e 39 reattori nucleari. L’opera prevede una sezione adagiata sul fondale marino di circa 910 chilometri di lunghezza e una sulla terraferma turca di circa 180 chilometri.

Nord Stream II prevede invece il raddoppio della capacità di trasmissione di un gasdotto sottomarino già in funzione dal 2011 (Nord Stream) lungo 1.230 chilometri attraverso il mar Baltico fino alla costa settentrionale della Germania. Il progetto da 10,7 miliardi di euro, che risultava completato all’87 per cento alla fine di ottobre, ha recentemente ricevuto un nuovo impulso dalla Danimarca la cui Agenzia per l’Energia, nonostante la minaccia di sanzioni dagli Stati Uniti, ha rimosso gli ultimi ostacoli ai lavori, permettendo così probabilmente a Mosca di rendere operativo il gasdotto già dall’anno prossimo.

Secondo i dati dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), quattordici Paesi europei dipendono dalla Russia per le proprie forniture di gas, importando oltre il 50 per cento dei propri consumi da Mosca. Tra questi figurano tutti i Paesi ex sovietici, con Lettonia e Bulgaria che importano oltre il 75 per cento del proprio gas dalla Russia.

Diversi osservatori denunciano come il Cremlino potrebbe approfittare di questa situazione. Secondo il Carnegie Endowment for International Peace, da quasi vent’anni, da quando è arrivato al potere il presidente russo Vladimir Putin, il petrolio e il gas sono stati parte integrante della strategia della Russia per riguadagnare influenza sulla scena mondiale. Mosca infatti usa la propria politica energetica non solo per generare profitti economici, ma anche come strumento di politica estera.

Oltre cinque anni fa, l’allora segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, denunciava “la campagna di disinformazione promossa da Mosca per mantenere la dipendenza europea dal gas russo”, mentre un rapporto pubblicato lo scorso anno dal comitato scientifico della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, accusava il Cremlino di aver “manipolato vari gruppi nel tentativo di portare avanti la sua agenda geopolitica, in particolare per quanto riguarda la politica energetica nazionale” statunitense.

Il problema riguarda in particolare l’Europa centrale e orientale. L’azienda russa Gazprom, che lo scorso anno possedeva una quota di quasi il 37 per cento del mercato energetico europeo, in aumento dal 34 per cento del 2017, resta il fornitore principale per Finlandia, Lettonia, Bielorussia e i Balcani, mentre l’Europa occidentale ha accesso a una più vasta gamma di fonti, tra cui Norvegia, Qatar e Algeria. Se molte nazioni, tra cui Germania e Croazia, stanno costruendo terminal di importazione di gas naturale liquefatto (GNL), l’est europeo resta ancorato in questi termini a Mosca. Questa dipendenza energetica si traduce quindi in un legame ancora molto forte dal punto di vista economico tra l’ex spazio sovietico europeo e la Russia.

I Paesi dell’Europa centrale e orientale stanno cercando di diversificare i propri rapporti, ovviando ai naturali legami economici con Mosca con l’apertura agli investimenti provenienti dalla Cina. L’iniziativa 17+1 ad esempio, che coinvolge Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia, ha creato nuovi collegamenti bilaterali diretti tra queste nazioni e Pechino.

Secondo lo European Council on Foreign Relations, l’influenza economica cinese in Europa ha già comportato, ad esempio, il blocco o la diluizione da parte di Ungheria, Grecia e Slovenia di una serie di risoluzioni relative all’arbitrato internazionale sul Mar Cinese Meridionale. Se gli investimenti di Pechino in queste nazioni possono certamente favorirne lo sviluppo, allo stesso tempo permettono a un altro potente attore di entrare in campo e di influenzare la direzione politica dei Paesi ex sovietici europei.

Caduta del muro di Berlino: una nuova governance globale

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, lo scenario attuale nello spazio ex sovietico dell’est europeo presenta quindi una serie di dispute e sfide tra diversi soggetti, ormai slegati dalla semplice logica Oriente-Occidente nonostante le appartenenze a varie alleanze e unioni, con molteplici attori in lotta e un’area interessata da una sostenuta crescita economica, che ha prodotto gravi costi sociali. Secondo l’ex commissario europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Integrazione, László Andor, non sarà certo l’economia a risolvere questi problemi. Proprio la competizione per le risorse, in particolare energetiche, costituisce infatti un profondo fattore di instabilità.

Questo mondo multipolare non si fonda infatti su un nuovo ordine, per quanto precario, creato da un accordo simile alla Pace di Vestfalia del 1648, al Congresso di Vienna del 1815, al Trattato di Versailles del 1919 o agli accordi di Yalta del 1945. I più importanti principi alla base dei rapporti internazionali post-1989 sembrano invece contenuti nel cosiddetto Washington consensus, un insieme di direttive di politica economica destinate ai Paesi in via di sviluppo per far fronte a eventuali crisi economiche. Queste ricette, la cui efficacia resta comunque in discussione, non hanno favorito la nascita di un nuovo ordine, ma sono stati considerati un semplice strumento economico usato a fini politici da una sola potenza per perseguire i propri interessi.

Se il 1989 segnò di certo l’inizio dell’epilogo di una lunga storia, fu anche il principio di un’altra, che necessiterebbe però di un nuovo atto fondante che coinvolga molteplici attori e ne garantisca il rispetto degli interessi.

Il giorno dopo il crollo del muro di Berlino, nascoste in una pagina del diario dello storico russo Anatoly Chernyaev, allora principale consigliere di politica estera di Mikhail Gorbachev, emersero due questioni fondamentali, rimaste ancora inevase: “il ruolo delle due superpotenze nel condurre il mondo in una condizione civile e l’equilibrio degli interessi”. Se la prima è venuta meno per la scomparsa di uno dei due interlocutori, non ancora sostituito da alcun’altra potenza, la seconda non sembra riscuotere consensi, se non pretestuosi, nella comunità internazionale.