Sfruttati, sottopagati e sovraqualificati: fino a che punto vale la pena sacrificare la propria felicità in nome della produttività?

Gli stipendi dei giovani italiani sono tra i più bassi in Ue, molti sono occupati a tempo determinato e vivono in perenne insoddisfazione. Così i Millennials e i ragazzi della Gen Z si domandano fino a che punto valga la pena sacrificare la propria felicità sull’altare della “carriera prima di tutto”

C’è una domanda che serpeggia nelle pieghe della vita quotidiana di tanti giovani italiani. «Come è potuto accadere?». Se lo chiede il ricercatore guardando il suo conto che si svuota mese dopo mese, mentre continua a lavorare gratis per i professori del dipartimento universitario dove spera, un giorno, di firmare un contratto. Se lo domanda la lavoratrice precaria alla scadenza dell’ennesimo contratto a termine non rinnovato, quando diventa a tutti gli effetti disoccupata ed è costretta a rinunciare al sogno di andare a vivere per conto suo. Il dipendente pagato per metà in nero si pone la stessa domanda il giorno in cui va a chiedere l’aiuto dei genitori per comprare casa, perché la banca non gli concede il mutuo. Se lo chiede anche la professionista a partita Iva, mentre rinuncia all’idea di avere un figlio perché sa di non avere tutele sufficienti. E anche la giovane laureata, quando si trova con un lavoro pagato meno di otto euro l’ora, senza ferie e senza orari, straordinari mai pagati e solo briciole di tempo a disposizione per vedere i suoi cari o coltivare le sue passioni.

«Come è potuto accadere dopo tanti anni di studio, di gavetta, di impegno?». È la domanda dei Millennials e dei giovani della Generazione Z, nati sotto il segno delle promesse degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, e figli del mito del “successo a tutti i costi”, propugnato da genitori che in quel lavoro hanno trovato un ascensore sociale e uno strumento di emancipazione. È così che dovrebbe funzionare, è così che sarebbe dovuto andare anche per loro. Solo che per molti qualcosa non ha funzionato, e oggi si sentono in un vicolo cieco.

Focalizzare la carriera come centro della propria esistenza, a prescindere (o a discapito) del benessere personale, è una trappola che è stata descritta dal professore universitario e giornalista statunitense Arthur C. Brooks, che in un suo scritto pubblicato da TPI in un numero precedente ha attualizzato la teoria di Marx sulla “oggettificazione” dei lavoratori. «Troppi di noi lavorano sodo, ambiscono al successo e si auto-trasformano in oggetti, in eccellenti macchine da lavoro e strumenti efficienti», scrive Brooks. «Si impegnano perché mirano al successo professionale, da cui traggono soddisfazione e felicità. In realtà, però, l’auto-oggettificazione ci preclude entrambe e ci conduce a una vita in cui si raggiungono risultati senza provare gioia e si mancano invece altri traguardi, irraggiungibili. Per essere davvero felici, allora, dobbiamo spezzare queste catene che noi stessi ci mettiamo». Brooks aggiunge: «Conosco molte persone che non parlano di nient’altro che di lavoro, quasi a dire: “Io sono il mio lavoro”. Questa definizione può sembrare più umanizzante e responsabilizzante rispetto a “Sono uno strumento del mio capo”. Il ragionamento, però, sconta un fatale errore di fondo: puoi scaricare il tuo capo e trovarti un nuovo posto di lavoro, ma non puoi scaricare te stesso».

Traendo spunto dalle parole di Brooks, e dalla necessità di tante persone di “spezzare le catene” autoimposte in nome degli obiettivi lavorativi da raggiungere a qualsiasi costo (anche al prezzo della propria felicità), TPI ha deciso di raccontare il fenomeno delle c.d. “Grandi dimissioni”, che dopo essersi sviluppato negli Stati Uniti si è manifestato – in misura inferiore e con caratteristiche proprie – anche nel nostro Paese. Abbiamo deciso di farlo raccogliendo alcune testimonianze di giovani lavoratori, che troverete nelle pagine seguenti. Ma prima riteniamo sia utile partire da alcuni dati che aiutano a comprendere le peculiarità del mercato del lavoro in Italia.

Un punto di partenza significativo è quello degli stipendi, che per i giovani sono tra i più bassi d’Europa. I lavoratori tra i 18 e i 24 anni nel nostro Paese guadagnano in media 15.858 euro l’anno secondo i dati Eurostat, mentre i loro coetanei guadagnano in media quasi 24mila euro l’anno in Germania e nei Paesi Bassi, oltre 19mila in Francia, e 25mila in Belgio (Paesi che hanno un costo della vita simile al nostro). La media europea pari a 16.825 euro. Sempre secondo Eurostat, nel 2021 in Italia la disoccupazione giovanile ha toccato il 23,3%, mentre in Germania è al 10,1% e in Francia al 9,9%.

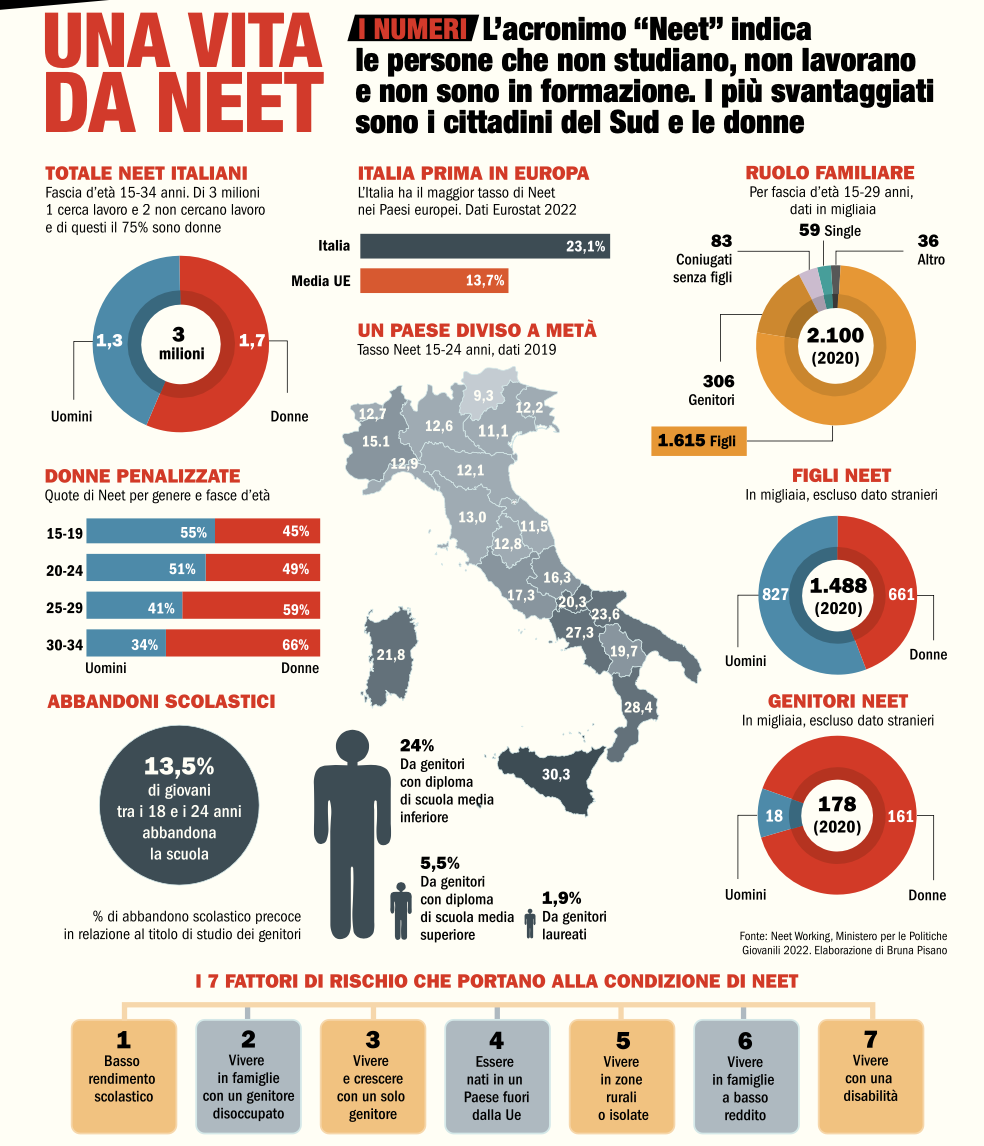

Il secondo dato riguarda il precariato: secondo il rapporto annuale dell’Istat, pubblicato lo scorso 8 luglio, un ragazzo su tre e quattro ragazze su dieci, sul totale dei giovani occupati tra i 15 e i 34 anni, nel 2021 sono dipendenti a tempo determinato. Un dato pari a più del doppio di quanto registrato sul totale degli occupati tra i 15 e i 64 anni (il 15,7% tra gli uomini e 17,3% tra le donne). Il terzo dato è ancora più eloquente: l’Italia nel 2021 è il primo tra i Paesi Ue per il dato di Neet (Not in Education, Employment or Training), cioè la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione: sono il 23,1%, mentre la media dei Paesi Ue è pari a 13,7%. Un dato che sarebbe estremamente errato collegare alla narrazione che dipinge i giovani italiani come “svogliati” o “bamboccioni”. Dai dati raccolti nell’infografica realizzata da Bruna Pisano per TPI è evidente infatti che a essere penalizzati sono soprattutto i cittadini del Sud, le donne e chi proviene da una famiglia economicamente svantaggiata. Non si tratta dunque di pigrizia, ma di disuguaglianze geografiche, sociali e di genere.

Anche il dato sugli stipendi fa emergere profili di disuguaglianza: i lavoratori che guadagnano meno di 8,41 euro lordi (considerati dunque a bassa retribuzione) sono infatti più spesso giovani fino a 34 anni, donne, stranieri, con basso titolo di studio e residenti nel Sud. Se in molti casi si tratta di ragazzi che vivono ancora nella famiglia di origine, non è infrequente che siano genitori soli o in coppia. In termini di povertà assoluta, per i giovani tra i 18 e i 34 anni assistiamo a un incremento che li ha portati dal 3,1% del 2005 all’11,1% del 2021 (sono un milione 86mila persone), mentre, ad esempio, per gli anziani l’incidenza è rimasta sostanzialmente stabile nel tempo e nel 2021 si attesta al 5,3% (734mila persone).

A questi numeri vale la pena aggiungere un altro elemento, la soddisfazione (o insoddisfazione) lavorativa. Gli italiani che si dichiarano insoddisfatti del proprio lavoro stanno aumentando: la percentuale di persone molto o abbastanza soddisfatte, che nel 2020 era il 79%, nel 2021 è infatti scesa al 77,5%, come ha rilevato il report Istat “La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita – anno 2021”, pubblicato a giugno 2022. Il calo non è tuttavia omogeneo tra le varie categorie di lavoratori: la soddisfazione è diminuita soprattutto per dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, che scendono dall’82,3% al 77,8%. Se tra questi consideriamo le sole donne la flessione è ancora più ampia: le lavoratrici soddisfatte in questa categoria sono il 74,5%, rispetto all’82,1% del 2020. L’Italia, infine, è ultima in Europa per percentuale di persone che si dichiarano “coinvolte” nel proprio lavoro: sono solo il 4%, come riporta il rapporto sullo “Stato globale del mondo del lavoro” pubblicato il 14 giugno da Gallup, società di ricerche di mercato indipendente che ha intervistato 230mila lavoratori in tutto il mondo. Siamo quindi al 38° posto, in fondo alla classifica, per “employee engagement”, coinvolgimento dei dipendenti sul lavoro. A livello globale, a questo pessimo risultato si avvicina solo il Giappone, con un 5%, mentre la media è del 21%.

In questo contesto, l’arrivo del Covid-19 e i successivi periodi di chiusura e limitazioni hanno avuto sui giovani lavoratori la funzione di stappare una bottiglia che stava già per esplodere, rimuovendo le barriere psicologiche che prima facevano guardare a determinate scelte come impossibili. Dopo essersi chiesti «Come è potuto accadere?», tanti giovani sono passati alla domanda successiva: «Cosa posso fare per migliorare le cose?» e hanno cercato la risposta dentro di loro.

Bisogna tener presente che il segmento dei giovani è stato particolarmente colpito dalla pandemia: si è registrato infatti un calo di occupati sotto i 25 anni del 9,6% (la media Ue è del 6,1). Nel 2021, la ripresa dell’occupazione giovanile ha riguardato anche il nostro Paese, anche se con un’intensità inferiore (+5,5%) rispetto ad esempio alla Francia (+12,5%) e alla Spagna (+12,6%). Il tasso di occupazione dei 15-24enni, che già era il più basso fra le principali economie dell’Ue, è cresciuto in Italia di solo 0,9 punti percentuali (contro i 3,3 punti in Francia), e rimane ancora circa un punto sotto il valore del 2019. Quindi una situazione già difficile, per molti giovani italiani e non solo, con gli effetti del Covid è arrivata al limite.

Dunque, cosa fa un giovane lavoratore sottopagato, insoddisfatto o poco legato al proprio lavoro, soprattutto se è stanco di vivere in una situazione estremamente precaria? Se può, lascia il suo posto e cerca qualcosa di più soddisfacente. È così che arrivano le “Grandi dimissioni” in salsa italiana. Per chi ha fatto questa scelta non è stato un passaggio semplice o scontato: spesso è arrivato dopo una lunga riflessione, come gesto estremo, di autodifesa, che in molti casi è stato accolto con estremo stupore dai genitori, come raccontano alcune delle storie che leggerete, raccolte da Sofia Gadici.

Ciò accade anche perché le priorità dei giovani tra i 18 e i 30 anni sono diverse da quelle delle generazioni precedenti. Una recente ricerca intitolata “Stacco tutto: verso una felicità sostenibile”, e curata da Sara Sampietro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’Ecosistema Generatività.it, ha evidenziato attraverso un campione di 450 interviste online e 20 colloqui diretti, che il fattore più importante per la felicità degli intervistati è lo “stare bene con se stessi” (23%), seguito dalla salute (17%) e solo ultime le relazioni di coppia o amicali (11%). I giovani aspirano al «mantenimento fisico e mentale», come ha spiegato la ricercatrice, «inteso come ripudio dello stress, dando un’importanza centrale al tempo libero, allo svago, al riposo, ma anche gli hobby e alle passioni», rispetto alle generazioni precedenti, in cui «l’orgoglio del proprio lavoro o della propria vocazione non dava spazio a questa questione del tempo». Il 56% di loro, infatti, desidera un impiego che permetta di incastrare tutto. Un desiderio difficile da raggiungere, visto che il 41% ci prova ma poi desiste, mentre il 35% dichiara di ottenere scarsi risultati.

Tuttavia, come scrive Alessandro Sahebi è importante ricordare che a sposare la filosofia made in Usa della Yolo economy (si vive una volta sola, quindi è importante vivere al meglio) sono stati giovani privilegiati che se lo potevano permettere perché, alle loro spalle avevano un sostegno adeguato, come l’aiuto della famiglia d’origine, dei risparmi o una rendita.

Il tema del lavoro incrocia quello dell’autonomia dei giovani dalle famiglie di origine: i dati Istat ci dicono che nel 2021 sono più di 7 milioni i giovani di 18-34 anni che vivono in casa con i genitori (il 67,6%), in aumento di 9 punti dal 2010, cioè prima che gli effetti della crisi tornassero a far crescere la permanenza in famiglia. Rispetto al 2019, ossia prima della pandemia, la permanenza è cresciuta di 3,3 punti. La situazione si fa più critica nel Mezzogiorno, dove sono relativamente di più i giovani che vivono con i genitori: il 72,8% contro il 63,7% del Nord e il 67% del Centro. Al Sud si segnala anche l’alta incidenza di giovani in famiglia che si dichiarano disoccupati, il 35%, che è il doppio rispetto al 17% registrato al Nord. Tra le cause di questa mancata autonomia anche la difficoltà a sostenere le spese necessarie per l’acquisto della prima casa, che complica la situazione dei giovani che desiderano andare a vivere da soli e che magari non hanno le garanzie necessarie nella propria occupazione o nel sostegno della famiglia. Il commento del professor De Masi mette a confronto il mondo trovato dalla generazione cui lui appartiene e quello in cui sono nati e vivono oggi i più giovani, che oggi si trovano ad affrontare importanti sfide per il futuro, tra cui la crisi ambientale e le disuguaglianze sociali. Le elezioni politiche del 25 settembre saranno le prime per cui al Senato voteranno anche i 18enni. Un elemento in più di cui i rappresentanti della classe politica dovrebbero tenere conto, insieme al fatto che il 2022 è l’Anno europeo dei giovani. Quale migliore occasione per ascoltarli davvero, e aiutarli a costruire il loro futuro.