La causa del secolo: la storia delle giovani attiviste che hanno fatto causa allo Stato per inazione climatica

Ecco la storia di coraggio e resistenza del gruppo di donne che ha promosso un'azione civile nei confronti dell'Italia

Sono le 12 del 21 giugno e i termometri della capitale segnano 34 gradi: a Roma è appena iniziata l’estate più calda degli ultimi 20 anni. Davanti al Tribunale civile del quartiere Prati una serie di cartelli bianchi campeggia all’ingresso mentre avvocati in giacca e cravatta attraversano la strada con volti accigliati. “Nell’estate 2021 in provincia di Enna si è registrato il record europeo di temperature con 48,5° all’ombra. Anche quest’anno si registra un’estate con temperature torride”, recita uno dei manifesti. “Rispetto ai loro nonni i bambini nati nel 2020 soffriranno 7 volte di più di ondate di calore”, avverte un altro cartello.

Lucie Greyl cammina nervosa tra i Suv parcheggiati in seconda fila di fronte all’entrata e snocciola dati sull’emergenza siccità in corso: “125 comuni hanno dichiarato lo stato di crisi idrica”, ripete. Ha 38 anni, viene da Lione e parla italiano fluentemente. Ha studiato antropologia in Australia e in Nuova Zelanda, e analizzando le politiche delle comunità indigene in Polinesia si è avvicinata al mondo dell’ambientalismo. “Stavo terminando gli studi, dovevo fare uno stage e in Italia ho incontrato l’associazione A Sud. Da allora non sono più andata via”, racconta a Tpi. Oggi vive a Roma ed è presidente del centro di documentazione sui conflitti ambientali, nato nel 2007 come costola di A Sud, fondata quattro anni prima con l’obiettivo di supportare le comunità locali del sud globale e denunciare le cause di ingiustizie sociali e climatiche.

Insieme ai due figli – Margot, di 7 anni, e Noa di 3 e mezzo – 24 associazioni, 193 individui e 17 bambini Lucie ha fatto causa allo Stato per “inazione climatica”. Rappresentati dagli avvocati della “Rete legalità per il clima”, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale Civile di Roma di dichiarare lo Stato responsabile di non aver intrapreso le azioni necessarie a contrastare l’emergenza climatica, arrecando un danno ai diritti fondamentali dei cittadini che vivono sul territorio di cui è sovrano, primo tra tutti quello alla salute: una “colpa di stato”, come recita l’hashtag dell’azione legale.

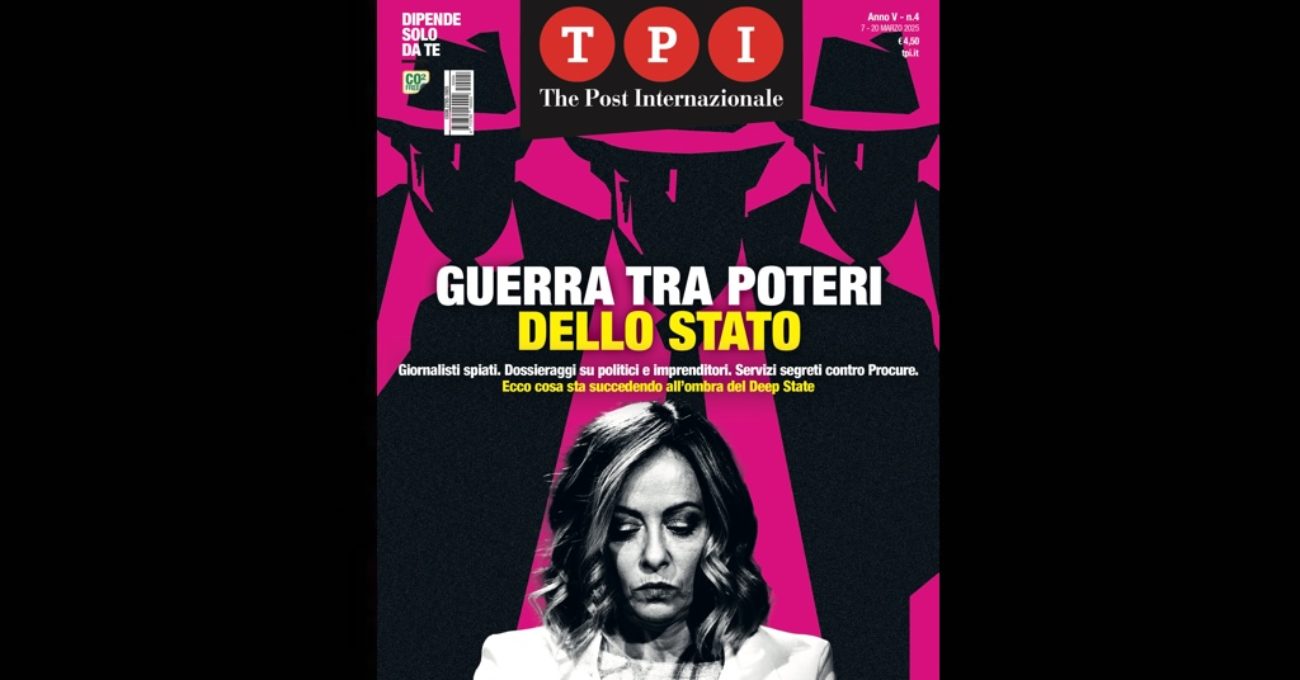

La richiesta è anche quella di condannare l’Italia “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO2 nella misura del 92 per cento rispetto ai livelli del 1990”. A sud è il primo ricorrente della causa. A un anno dal deposito dell’atto di citazione, le attiviste si ritrovano davanti al Tribunale per la seconda udienza, per la prima volta davanti alla controparte, l’avvocatura dello Stato. Indossano abiti gialli come il logo della campagna che ha lanciato la causa, “Giudizio Universale”, espressione di matrice biblica scelta per evocare l’aspetto legale del giudizio da parte di un magistrato e la natura universale dell’emergenza climatica che imperversa in tutto il mondo. Il giallo indica lo stato di allarme.

Hanno dai 26 anni in su, si occupano di progettazione, monitoraggio ambientale o comunicazione. Sono per la maggior parte donne, ma non per scelta. “È stato un caso”, spiega Laura Greco, una delle fondatrici dell’associazione, di cui ora è presidente. Eppure il femminismo, aggiunge, non è slegato dalla lotta ai cambiamenti climatici, anzi. “In questo momento essere tutte donne aiuta ad avere una lettura a 360 gradi della questione femminista ed ecologista” perché “la logica che ha distrutto l’ambiente ha a che fare con il patriarcato, con il suo aspetto predatorio e coloniale”, e “il mondo ecologista indigeno e femminista riesce a riconoscere che la matrice di questi approcci è sempre la stessa”, conclude. Marco Calabrese è uno dei due ragazzi dell’associazione. Ha 26 anni e viene da Salerno. Per lui lavorare con sole donne non è diverso da collaborare con gli uomini, anche perché non si riconosce in un genere preciso, afferma.

Tra i 203 ricorrenti della causa ci sono anche gli attivisti di Fridays for Future, Medici per l’ambiente Italia, il climatologo Luca Mercalli, la Società Metereologica Italiana, l’Associazione Terra!, Link coordinamento universitario e la Rete della conoscenza. Affiancati dal team legale hanno studiato l’impianto sulla base del quale lo Stato è stato chiamato alle proprie responsabilità: il principio del neminem laedere, contenuto nell’articolo 2043 del codice civile, in base a cui “se la condotta che lo Stato produce integra un fatto illecito e non viene contrastata produrrà una lesione dei diritti fondamentali”, e il report di Climate Analytics, un ente di ricerca internazionale riconosciuto dalla comunità scientifica per il lavoro di valutazione delle misure che gli Stati adottano per rispondere all’accordo di Parigi.

Da questo è emerso che per poter contribuire all’abbassamento della temperatura terrestre entro il 2050 è necessario che l’Italia abbatta le sue emissioni del 92 per cento. Al momento però il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) fissa questo limite al 36 per cento. Il Piano Nazionale per la Transizione Ecologia ha alzato la soglia al 55 per cento per allinearsi al target emissivo stabilito del regolamento europeo, ma entrambi i piani non definiscono strategie dettagliate per raggiungere l’obiettivo, e non sono vincolanti dal punto di vista legale come una legge climatica: la base normativa che invece, nelle altre cause intentate in Europa a cui l’Italia si è ispirata, hanno spinto i rispettivi tribunali ad accogliere le richieste dei ricorrenti.

“Sono decenni che le autorità italiane, dai rappresentanti parlamentari fino a quelli del governo, in un’infinita serie di occasioni ufficiali o meno hanno dichiarato di essere consapevoli dell’emergenza climatica e di quanto sia urgente agire, ma se andiamo a vedere le politiche c’è una discrasia pericolosa”, osserva Marica Di Pierri, portavoce e veterana di A Sud. Anche lei, come Lucie Greyl, ha iniziato a lavorare per l’associazione da giovanissima, nel 2006, quando aveva 26 anni. Era da poco tornata da un’esperienza di servizio civile in Ecuador, dove si occupava dell’accoglienza dei rifugiati che arrivavano dalla Colombia, “profughi ambientali oltre che di un conflitto a bassa intensità”, racconta a Tpi. “Gran parte delle persone che fuggivano venivano spinte a lasciare il proprio territorio da una strategia di sicurezza, che per eradicare gli illeciti legati al traffico di cocaina fumigava con il glifosato le comunità”. Questo impatto incredibile le portava a scappare. “Quando mi chiesero di scrivere nel report quello che stava succedendo mi fu detto che piuttosto che raccontare le cause delle politiche di sicurezza dovevo parlare della parte assistenziale e umanitaria, e cominciai a chiedermi se la cooperazione facesse per me”, racconta.

Tornata in Italia ha trovato la sua “casa politica” nell’associazione A Sud, che a progetti di sviluppo e cooperazione in America Latina affiancava “attività di denuncia delle cause, non solo di cura dei sintomi delle ingiustizie”, prosegue. Ma aveva maturato una certa sensibilità all’impatto del modello economico capitalista sull’ambiente già da piccola, nel paese in cui è nata in Basilicata, Viggiano, dove nel 1988 è stato scoperto il più grande giacimento petrolifero dell’Europa continentale e la vocazione turistica e rurale del territorio, la Val D’Agri, è stata sacrificata sull’altare dell’oro nero. Quell’impianto ora è nelle mani di Eni.

“Avevo dieci anni, ho visto come lo sviluppo di un’industria estrattiva di quel tipo ha modificato le matrici ambientali, la tutela dell’acqua, dell’atmosfera e del suolo. Ma ha modificato il territorio anche dal punto di vista antropologico, indirizzando i desideri e l’aspirazione lavorativa della comunità di un centro depresso, dove però il lavoro nell’impianto petrolifero senza diversificazione economica è diventata l’unica aspirazione. Anche oggi chi si specializza in settori che non hanno nulla a che vedere con il greggio, se ne va e non torna”, racconta. Anche lei ha lasciato la Val D’Agri dopo il liceo: voleva studiare giurisprudenza e diventare magistrato, ma con la laurea si è accorta che il suo anelito di giustizia riguardava più il sociale che “l’esercizio della giustizia in senso proprio”.

TPI esce in edicola ogni venerdì

Anni dopo si è ritrovata nelle aule di un tribunale dall’altro lato della barricata, faccia a faccia con chi difende lo Stato dall’accusa di non aver fatto abbastanza per ridurre le emissioni di CO2 rivendicando l’immunità delle proprie scelte dal giudizio. “Non avrei mai immaginato che sarebbe stata questa la forma in cui avrei calcato quelle aule, ma questa è forse la naturale evoluzione di quello che sono”, commenta Di Pierri dopo l’udienza. Al suo fianco ci sono gli avvocati Luca Saltalamacchia, che per primo ha proposto alle attiviste di A Sud di intentare in Italia una “climate litigation” come avvenuto in Francia, Germania, Belgio e Olanda e Michele Carducci, avvocato e docente di Diritto Costituzionale Comparato e Diritto Climatico dell’Università del Salento, tra i patrocinanti della causa. Carducci mancava da un’aula di tribunale da anni perché alla professione di avvocato in senso stretto aveva preferito le classi universitarie. Ma credere nella causa che stava difendendo, l’ha riportato davanti a un giudice. “In aula ho sentito di essere dalla parte giusta non perché stessi difendendo interessi, ma per la ragione che mi aveva spinto ad essere lì”, afferma.

“Quando studiavo legge all’Università di Napoli sentivo di voler fare questo lavoro in modo diverso, schierandomi in maniera decisa per la tutela dei diritti fondamentali”, commenta Saltalamacchia. Prima di occuparsi di “Giudizio universale” aveva affrontato in aula colossi come Unicredit ed Enel, e nel 2017 aveva rappresentato la comunità nigeriana Ikebiri nella causa contro Eni dopo lo scoppio di una conduttura di petrolio in Nigeria. “Non immaginavo che mi sarei occupato di cambiamenti climatici, ma sapevo che mi sarei infilato in situazioni non comuni”, continua. Dopo la seduta è emozionato e soddisfatto perché sente di aver preso parte alla “causa del secolo”, il nome con cui gli attivisti hanno ribattezzato la battaglia legale, mettendo per la prima volta lo Stato italiano di fronte alle proprie responsabilità climatiche nei confronti dei cittadini.

Ma in aula lo Stato afferma di non poter essere giudicato. A spiegare le argomentazioni presentate dalla difesa è lo stesso team legale della causa climatica. “Per lo Stato chiedere di intervenire affinché si ponga fine all’emergenza climatica attraverso la sua condanna rappresenta un’intromissione in una sfera insindacabile dei poteri politici, che potrebbe sovvertire la tenuta delle istituzioni stesse”, spiega Carducci dopo l’udienza.

“Ma la costituzione ci riconosce cittadini sovrani e non separati dallo Stato, titolari di diritti che meritano sempre tutela, riconosciuta anche nel quadro dell’Ue, tanto che le altre cause hanno condannato lo Stato ad ottemperare ai suoi impegni”, prosegue l’avvocato. In Germania una sentenza della corte costituzionale ha giudicato insufficiente l’obiettivo di riduzione che lo Stato si era dato con la sua legge climatica, e lo ha condannato ad aumentare al 65 per cento entro il 2030 il proprio target emissivo. Il Paese ha risposto anticipando anche l’orizzonte della carbon neutrality, in un primo momento fissato al 2050, di vent’anni. Un caso che ha fatto scuola in Europa.

In Italia l’Avvocatura dello Stato sostiene che in gioco ci sarebbe un’insindacabile discrezionalità della politica, che nemmeno la migliore scienza riconosciuta a livello mondiale, portata in tribunale come evidenza di una situazione di pericolo, dovrebbe scalfire. Eppure, conclude Carducci, accettare che agire di fronte a questa emergenza significhi contestare la democrazia significherebbe giungere a un paradosso. “E cioè che in nome della democrazia dobbiamo tutti accettare il peggio che verrà dell’emergenza climatica”.

Clicca qui per tenerti aggiornato sull’esito del provvedimento.