“Ancora è presto perché io possa pensare di tornare nel mio paese, ma tra 20 anni mi piacerebbe impegnarmi nella vita pubblica e migliorare le condizioni di vita di chi soffre ed è discriminato come me. Vorrei diventare la prima donna Presidente della Nigeria”.

Joy, 20 anni, è una ragazza albina, che vive in Italia dal 2016. Non aveva mai pensato di lasciare il proprio paese ma una mattina è stata aggredita per strada e caricata a forza su una macchina. I suoi rapitori intendevano sacrificarla e ucciderla. In diversi paesi africani persiste una forte discriminazione nei confronti delle persone affette da albinismo. Secondo alcune credenze animiste, se si offrono agli spiriti ancestrali gli organi vitali di una persona albina, si possono ottenere poteri magici o grazie speciali.

In un momento di distrazione dei suoi aguzzini, Joy riesce a liberarsi e fuggire. Si rivolge a due persone che incontra per la strada che, all’inizio sembrano volerla aiutare, poi la vendono ad alcuni trafficanti di esseri umani che la portano in Libia. Lì viene tenuta prigioniera, insieme ad altre ragazze, e costretta a soddisfare i frequentatori della casa. Una mattina uno dei suoi carcerieri ha una crisi religiosa e, piangendo, chiede perdono per tutto il male che ha fatto loro. Le conduce in una località lungo la costa libica e le fa imbarcare in una delle navi che attraversano il Mediterraneo, dirette verso l’Europa.

Joy arriva in Italia nel luglio del 2016, sei mesi dopo il suo rapimento.

“All’inizio ero molto confusa. Avevo ancora ferite ovunque e problemi di memoria. Dopo una settimana in Sicilia sono stata trasferita a Trento. Lì gli operatori del Centro Astalli, con molta pazienza, hanno cercato di sapere qualcosa di più di me. Mi hanno detto che potevo contattare la mia famiglia, ma io non riuscivo a riportare alla mente il numero di telefono di casa o il mio indirizzo. Poi mi sono ricordata che mio fratello aveva un profilo su Facebook ed è stato così che ho ritrovato i miei affetti e ho potuto dire loro che ero viva”.

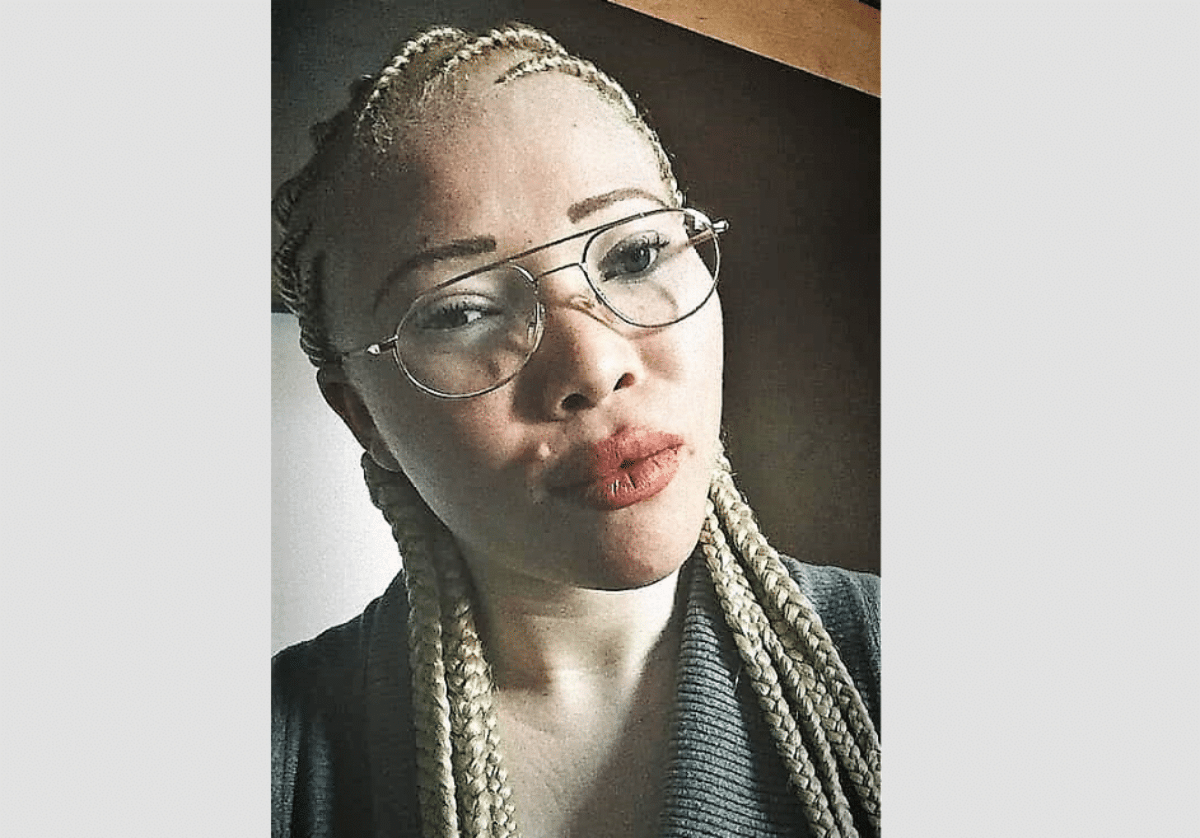

Una cascata di treccine bionde, il volto che si illumina spesso in un sorriso, Joy ha una voce dolce ma ferma, mentre racconta con grazia la sua storia di sofferenze atroci, con una proprietà di linguaggio davvero sorprendente.

“Preferisco essere definita una “sopravvissuta dell’albinismo”. La maggior parte delle persone direbbe “vittima”, ma io preferisco sopravvissuta, perché ho combattuto tanto per arrivare fin qui e quel termine rende meno doloroso raccontare la mia storia”.

All’inizio non riuscivo ancora a fidarmi, avevo paura di tutto, anche di usare il mio vero nome. In quel periodo alla televisione trasmettevano una serie, “Che Dio ci aiuti”, e io mi ritrovavo un po’ nel carattere di una delle protagoniste, molto vivace e chiacchierona. Mi era molto simpatica. E così ho deciso di usare il suo nome.

Appena mi sono sistemata a Trento, la prima cosa che ho chiesto è stata di vedere una psicologa. Sapevo di non poter superare tutto quel dolore da sola. Pian piano mi è venuto un gran desiderio di condividere quello che provavo ma, al di là della dottoressa, non riuscivo a parlarne con nessuno. Allora Giuseppe, uno degli operatori del Centro Astalli con cui mi ero confidata, mi ha suggerito di provare a scrivere. Poi abbiamo scoperto che a Pieve Santo Stefano c’è l’Archivio Diaristico Nazionale, che raccoglie scritti e memorie di gente comune; e che le storie più significative vengono selezionate da una giuria e pubblicate. Così ho pensato di pormi un obiettivo che mi motivasse a raccontarmi attraverso la scrittura, stabilendo che avrei partecipato al concorso.

E alla fine la tua testimonianza ha vinto. Adesso il progetto PartecipAzione, sostenuto da Intersos e UNHCR, ha permesso all’Archivio delle memorie migranti di stampare la versione in inglese del tuo diario, per farlo conoscere anche all’estero. Ma tu hai detto che, per il momento, preferisci che non sia distribuito in Nigeria. Come mai?

È difficile far comprendere quanto sia dura la vita per una persona albina nel mio paese. Da piccola ho vissuto protetta dai miei genitori e dai miei fratelli, ma già a cinque anni, quando mi hanno iscritta a scuola, ho provato il rifiuto da parte degli altri, ho imparato cosa volesse dire essere insultata nei modi peggiori, essere presa in giro, bullizzata.

Una volta in piscina un bambino mi ha preso per le gambe e trascinata sott’acqua per affogarmi. Nessuno è venuto in mio aiuto. Mio fratello è riuscito a tirarmi fuori. Io ero svenuta ma nessuno chiamava l’ambulanza. Per fortuna, uno studente di medicina che era lì mi ha praticato un massaggio ed è riuscito a rianimarmi.

Abbiamo affrontato decine di traslochi con la mia famiglia. Appena nella zona in cui abitavamo aumentavano gli episodi di violenza nei miei confronti o nei confronti di mia sorella, anche lei albina, oppure venivamo a sapere di casi in cui altri albini erano stati aggrediti o addirittura uccisi, eravamo costretti a lasciare tutto quello che fino ad allora ci eravamo creati in quel posto, per cercarne un altro. E ricominciare da capo, nella speranza che ci avrebbero lasciati vivere in pace, almeno per un po’. La mia famiglia e mia sorella vivono ancora in quella realtà. Ho paura che qualcuno potrebbe identificarli e fare loro del male.

In qualche modo ho sempre trovato conforto in me stessa, giocavo in casa con i miei fratelli, e i miei genitori mi procuravano sempre libri nuovi da leggere. Certo, i momenti di crisi non sono mancati. Mi chiedevo: “perché non piaccio alla gente? Perché sono considerata e vista come un errore? Perché mi sento come se per gli altri non esistessi quando, in realtà, esisto? Perché deve sempre essere tutto così difficile nella mia vita?”.

Ma il momento peggiore è arrivato quando sono iniziati i disturbi alla vista, che sono tipici dell’albinismo. Anche leggere libri, che erano sempre stati il mio conforto, mi era diventato difficoltoso. In quel momento ho pensato davvero di farla finita.

Un giorno un mio insegnante, siccome non riuscivo a rispondere ad una domanda perché non arrivavo a vedere fino alla lavagna, mi ha gridato: “che cos’hai? Sei cieca?”. Tornata a casa, per la prima volta mi sono abbandonata alla disperazione. Sono andata in cucina, ho preso un coltello e l’ho portato nella mia stanza.

Seduta sul pavimento ho cominciato a piangere senza riuscire a fermarmi. Ma non potevo farmi del male, non potevo provocare tanta sofferenza alla mia famiglia. In quel momento ho ricordato il dolore che avevo visto negli occhi di mia madre, quando mi aveva raccontato che aveva avuto un figlio albino, morto subito dopo la nascita. Ho raccolto tutti i miei desideri e tutte le mia forze e ho giurato a me stessa che avrei lottato ogni giorno e ancora di più, per avere la vita che desideravo.

Volevo avere il controllo di me stessa. Usare il mio cervello per superare i limiti della mia vista, ormai cosi debole. Avere un corpo sano e forte. Dopo l’episodio della piscina, avevo tentato altre volte di iscrivermi in un centro sportivo, ma ogni volta inventavano scuse per non accettarmi, oppure mi proponevano delle rette così alte che ero costretta a rinunciare.

Appena compiuti 18 anni ho detto ai miei genitori che ormai ero cresciuta e che avrei preteso più autonomia. Volevo andare a fare le commissioni da sola, fare qualche passeggiata per conto mio, non essere sempre scortata da qualcuno dei miei familiari. E, siccome nessuna palestra mi accettava, ho deciso che avrei fatto jogging.

In quell’istante nella mia vita si è aperto un capitolo di una violenza che non avrei mai potuto immaginare: percosse, frustate, umiliazioni continue, stupri ripetuti. Le parole, dette o scritte, non possono spiegare come mi sono sentita: dentro, era come se fossi stata macellata. Per mesi non ho visto la luce del sole. La mia mente era obnubilata dal dolore. L’unica cosa che mi teneva in vita era che, a volte, nel sonno mi veniva a trovare mio fratello più piccolo. A casa eravamo inseparabili, facevamo tutto insieme. E nel sogno mi diceva: “non preoccuparti, tutto questo finirà e un giorno ci rincontreremo”.

All’inizio ero stupefatta che tutti mi guardassero come una persona normale, che nessuno mi rifiutasse, che non ci fosse discriminazione nei miei confronti. Era una cosa totalmente nuova. Avevo ancora paura, dentro di me pensavo che stessero fingendo e che potessero ingannarmi anche loro. Oltre al supporto della psicologa, ho cominciato a chiedere agli operatori del progetto di accoglienza di spiegarmi come funzionava questa società così affascinante ma di cui ancora non riuscivo a comprendere i modi, le usanze.

E così, mentre mi seguivano nel percorso per fare la richiesta di protezione internazionale, mi hanno suggerito di iscrivermi a scuola di italiano. Man mano le cose hanno cominciato a mettersi a posto. E con loro, anche il mio cuore e la mia testa.

L’Italia mi ha dato opportunità che non ho mai avuto. Mi ha dato il diritto alla vita. L’unico modo in cui posso dire grazie per quello che ho ricevuto è rimanere qui. Prima il mio desiderio era fare l’avvocato e così mi sono iscritta in Giurisprudenza, poi ho conosciuto da vicino il lavoro degli assistenti sociali e ho visto quanto è importante… Sono al primo anno di Università ma non vedo l’ora di finire per potermi finalmente dedicare agli altri e rendere tutto l’amore e la cura che mi sono stati regalati. Non ho ancora rivisto i miei genitori e i miei fratelli dal giorno del rapimento. Il biglietto per venire in Italia costa troppo. Ma sono felici perché sanno che qui sono protetta. E capiscono perché voglio rimanere.

Non soffro di grandi nostalgie, la mia cultura la porto dentro di me. Ogni tanto mi manca il cibo, così organizzo delle cene per le mia compagne di appartamento, e cucino anche per loro il mio piatto preferito, il fried rice, riso fritto con carne, fagioli, mais e curry. E loro ricambiano facendomi conoscere la cucina italiana. Io sono golosissima di dolci e qui ne ho scoperto uno che mi fa impazzire: il tiramisù. Ne prendo sempre doppia porzione!